区域岩浆活动、构造变形和岩石圈结构的研究表明,中生代晚期,在华北-扬子块体碰撞和古太平洋板块向西俯冲的共同作用下,华北克拉通发生破坏,自早白垩世以来,构造活动主要活跃在板块内部,部分区域表现为局部旋转运动, 这与经典板块构造理论认为稳定性是克拉通的固有属性相矛盾。进一步认识华北克拉通现今的构造活动状态,对于华北地区未来地震活动潜在风险区的分析研究和新的大陆构造演化理论的建立具有重要科学意义。

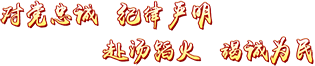

图1 华北克拉通区域地图。(a)研究区地质背景和测量点分布图,(b)土壤气体测线、浓度和通量测量点布设图,(c)研究区所在位置。ZBSZ: 张渤地震带;NETP: 青藏高原东北缘;NCC: 华北克拉通。地震记录从公元前780年到2020年(http://news.ceic.ac.cn)。

中国地震局地震预测研究所陈志研究员和李营研究员等系统调查了华北克拉通地区主要活动断裂带及其不同段释放流体的来源及地球化学特征的空间分布差异(图1),结合研究区GPS速度场、剪切应变场和地震学相关研究成果,对华北克拉通现今的构造活动状态进行了深入探讨。研究结果表明:

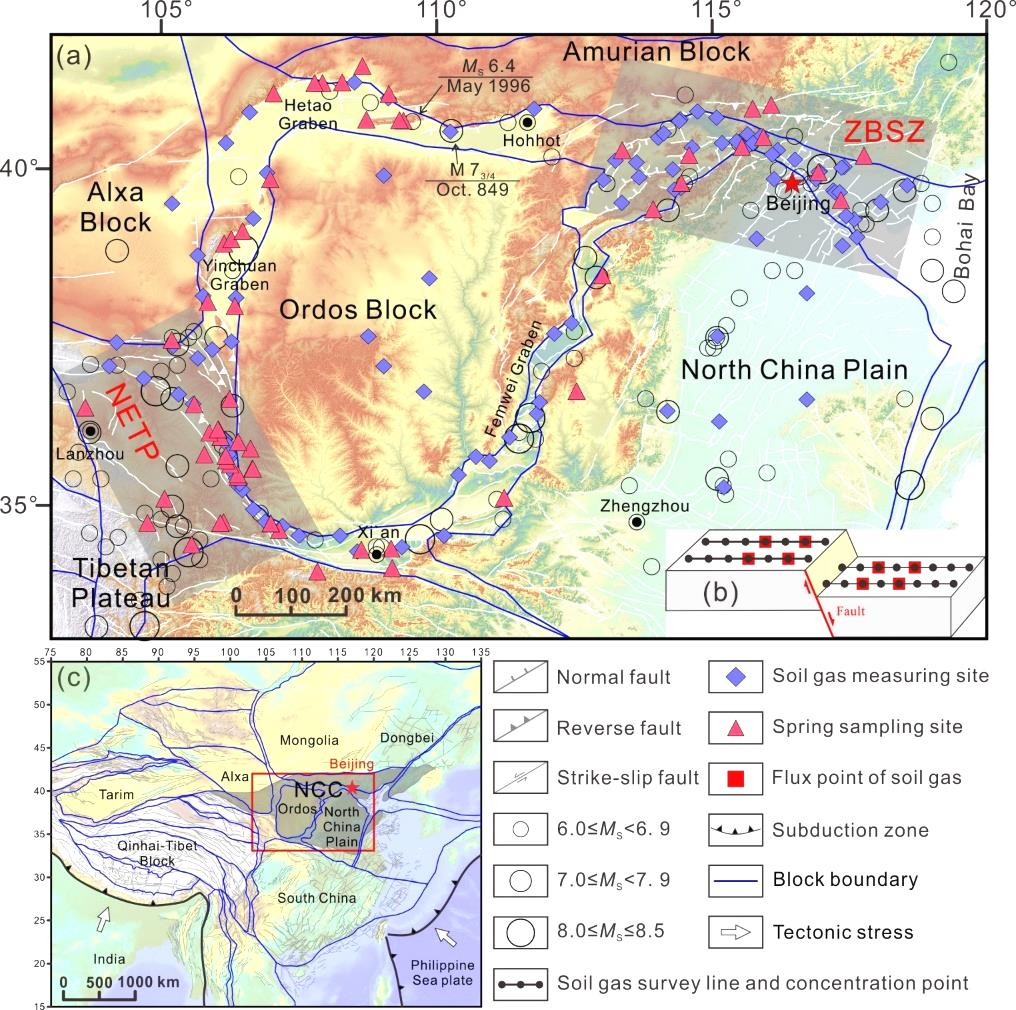

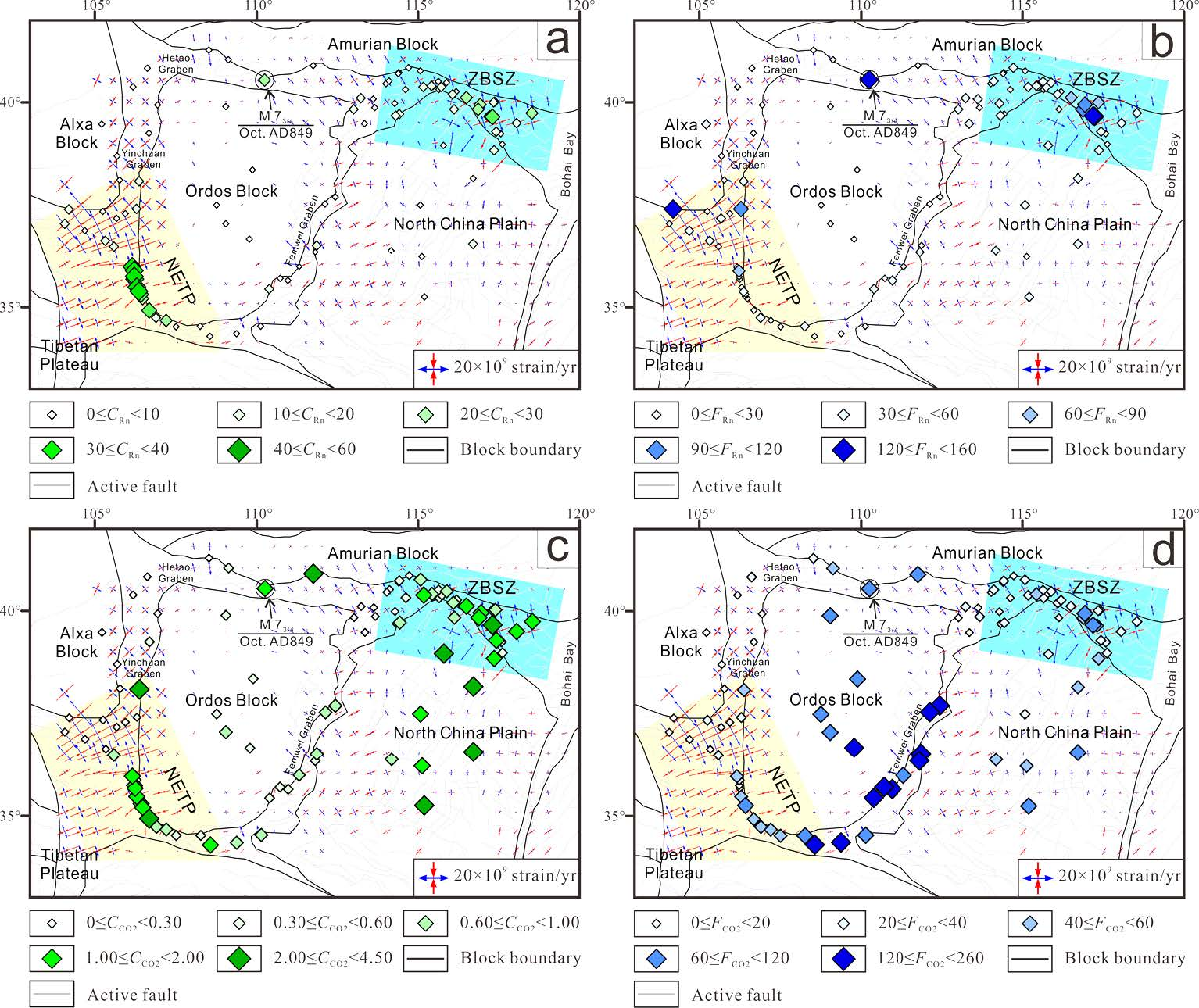

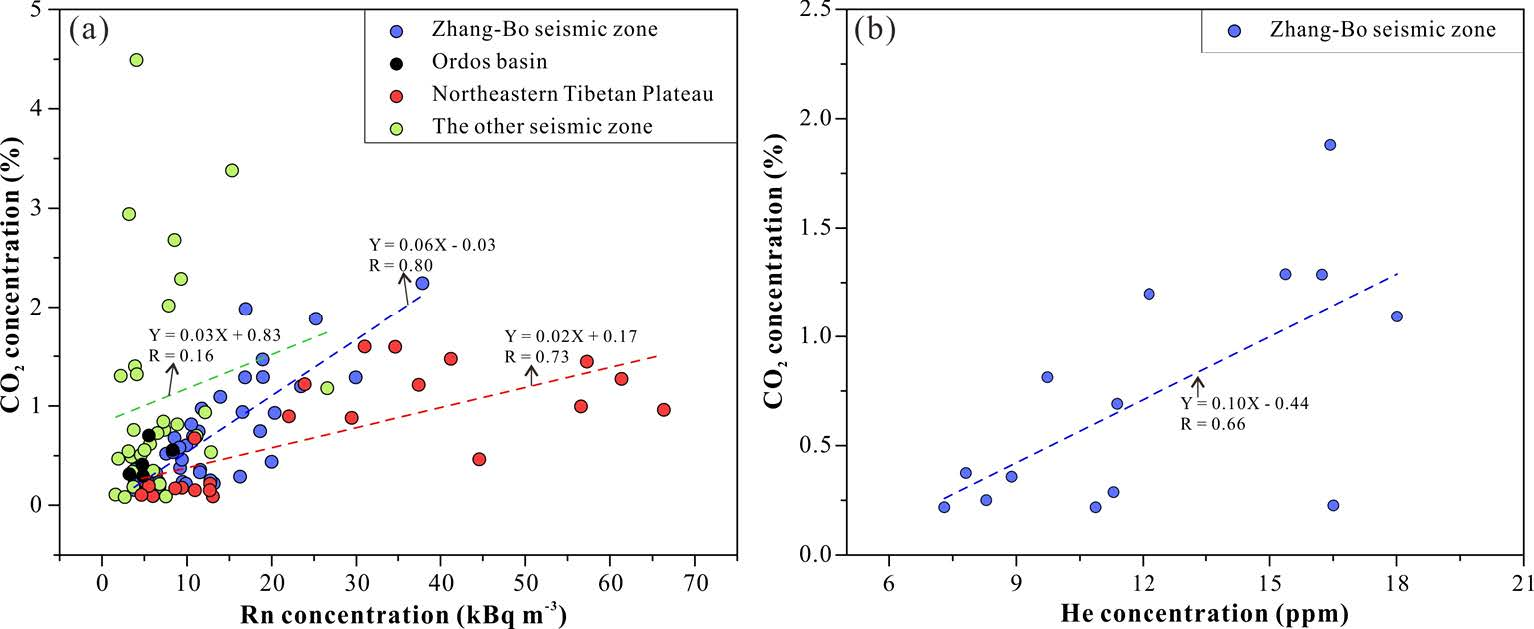

(1)分析发现,与华北克拉通其他以伸展和正断层为主的构造带相比,以强烈挤压和逆冲断裂为主的青藏高原东北缘和以区域伸展和走滑断裂为主的张渤地震带,表现为显著强的断层土壤气体Rn和CO2释放特征(图2-3)。这与以往研究提出的正断层的气体排放通常强于逆冲断层和走滑断层的观点相悖。

图2 研究区土壤气体脱气特征。(a)Rn浓度和剪切应变;(b)Rn通量和剪切应变;(c)CO2浓度和剪切应变;(d)CO2通量和剪切应变。ZBSZ: 张渤地震带;NETP: 青藏高原东北缘。

图3 研究区土壤气体脱气特征。(a)Rn浓度和GPS速度场;(b) Rn通量和GPS速度场;(c) CO2浓度和GPS速度场;(d) CO2通量和GPS速度场。ZBSZ: 张渤地震带;NETP: 青藏高原东北缘。

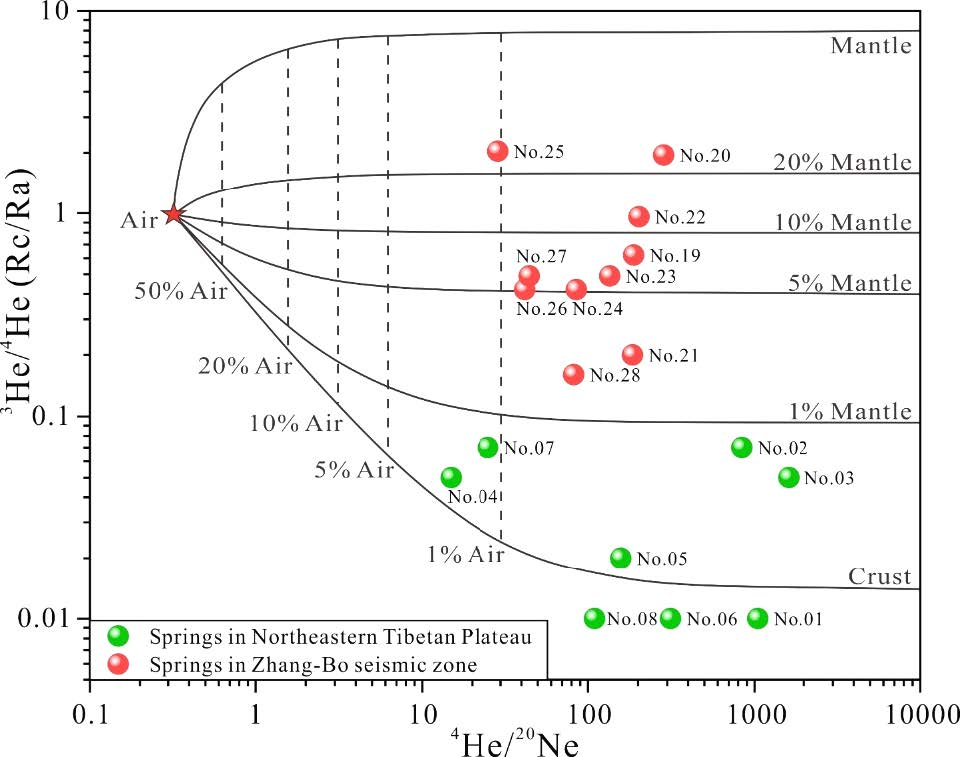

(2)土壤气体组分之间相关性和温泉气体同位素比值的综合研究发现,存在地质源气体释放的土壤气体观测点和深部来源气体(壳幔源气)的温泉点均明显集中分布于青藏高原东北缘和张渤地震带(图4、5)。同时,这两个区域还是华北克拉通地区同时具备较强剪切应变率和显著的GPS水平速度场梯度的构造区域(图2、3)。这些现象综合揭露了华北克拉通现今的构造格局,即主要构造活动可能为青藏高原东北缘的构造挤压和张渤地震带两侧块体的差异运动。

图4 研究区温泉气中3He/4He(R/Ra)与4He/20Ne的比值。

图5 研究区土壤气体浓度之间的关系。(a): Rn和CO2浓度之间的关系。(b) He和CO2浓度之间的关系。NCC: 华北克拉通;ZBSZ: 张渤地震带。

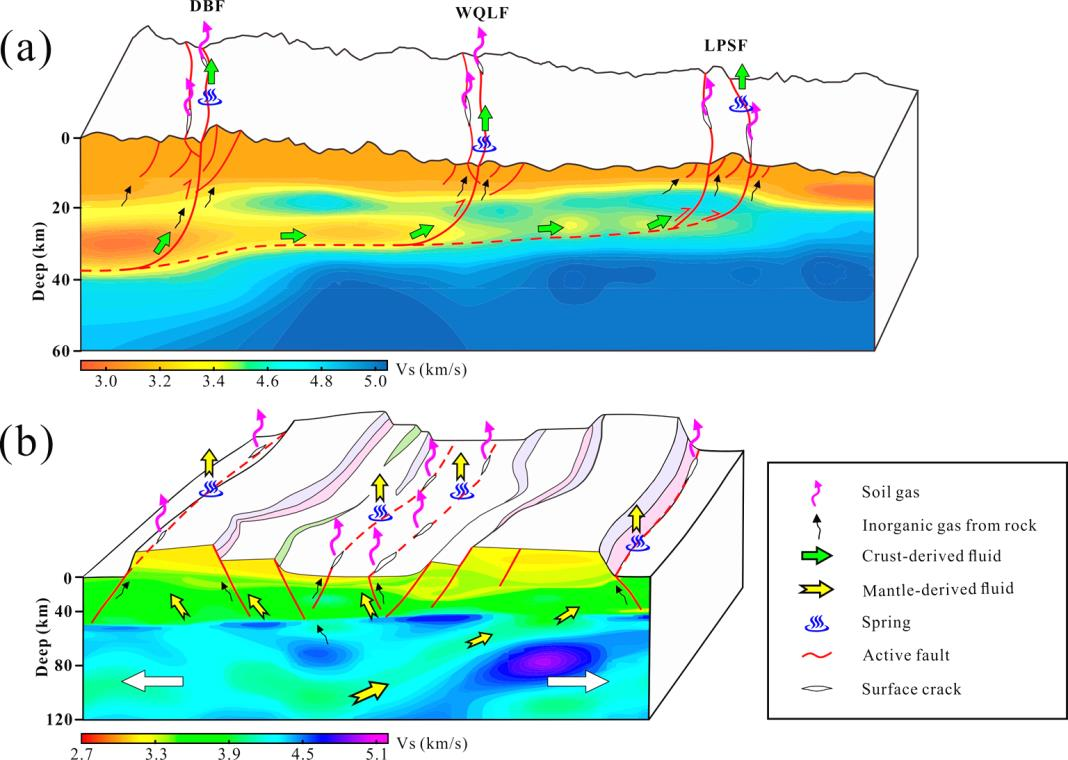

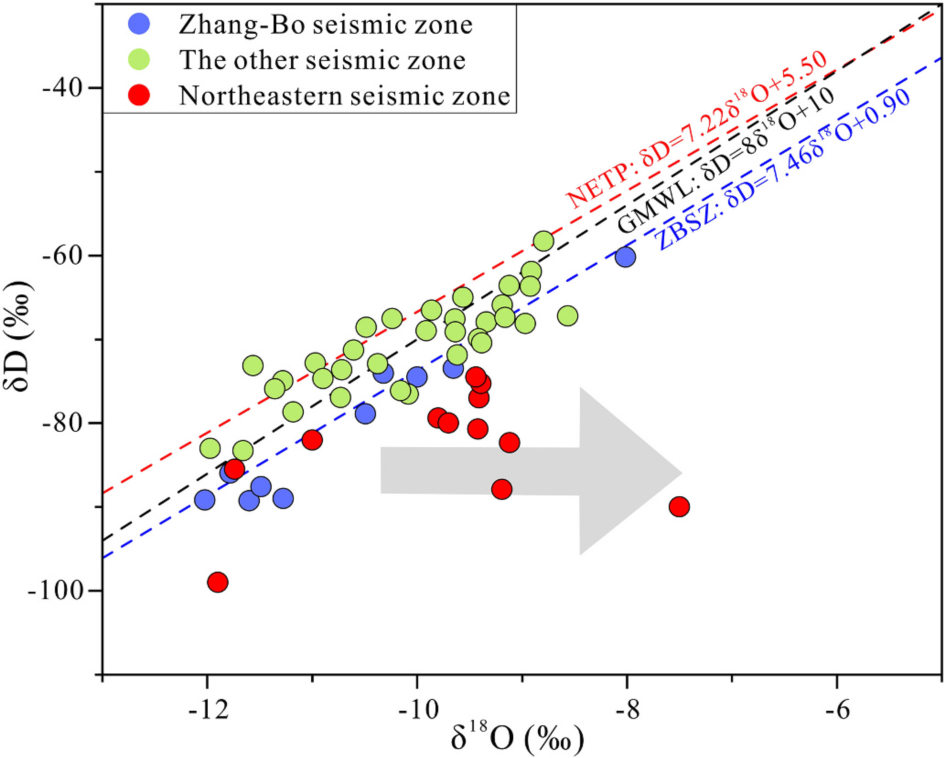

此外,通过青藏高原东北缘和张渤地震带两区域释放流体的来源及地球化学特征对比分析,探讨了两个地区的深部低速带的成因及构造活动强度差异。研究表明,张渤地震带地下20~40公里处的低速带可能与深部岩浆侵入有关,而青藏高原东北缘地下20~40公里处的低速带则为壳内成因地壳流,其前缘可能已抵达六盘山断裂带附近(图6)。另外,对比分析人为,青藏高原东北缘现今构造破坏可能强于张渤地震带,新的构造破坏导致了青藏高原东北缘较高的地质源气体释放及较强的水-岩反应(图7)。

图6 青藏高原东北缘和张渤地震带气体地球化学差异概念模型。(a)NETP的概念模型;(b)ZBSZ的概念模型。ZBSZ: 张渤地震带;NETP: 青藏高原东北缘。

图7 华北克拉通地区断裂带温泉水中氢氧同位素比值。

该研究为华北克拉通地区现今的构造格局及流体地球化学深浅耦合关系提供了新的科学依据,对华北克拉通地区地震活动趋势分析和建立新的大陆演化理论具有重要的实际意义。

研究成果发表于国际权威学术期刊Chemical Geology。(Z. Chen, Y. Li, Z. Liu, et al, Geochemical and geophysical effects of tectonic activity in faulted areas of the North China Craton, Chemical Geology (2022), https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.121048).