地幔过渡带指全球平均深度410 km和660 km两个间断面之间的上、下地幔的过渡区,位于410 km和660 km深度之间,在地幔对流和板块俯冲过程中扮演关键角色,对理解地球内部圈层相互作用及其资源灾害效应至关重要。地球物理观测显示,在全球不同构造背景的广大区域,上地幔底部(地幔过渡带之上)还存在一个低速层。在现今或古老的俯冲区,该低速层被广泛解释为俯冲板块引起的区域性或全球性地幔对流诱发的部分熔融低速层。然而,直接的观测证据仍然缺乏,并且该低速层对板块俯冲的影响知之甚少。

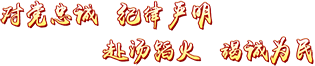

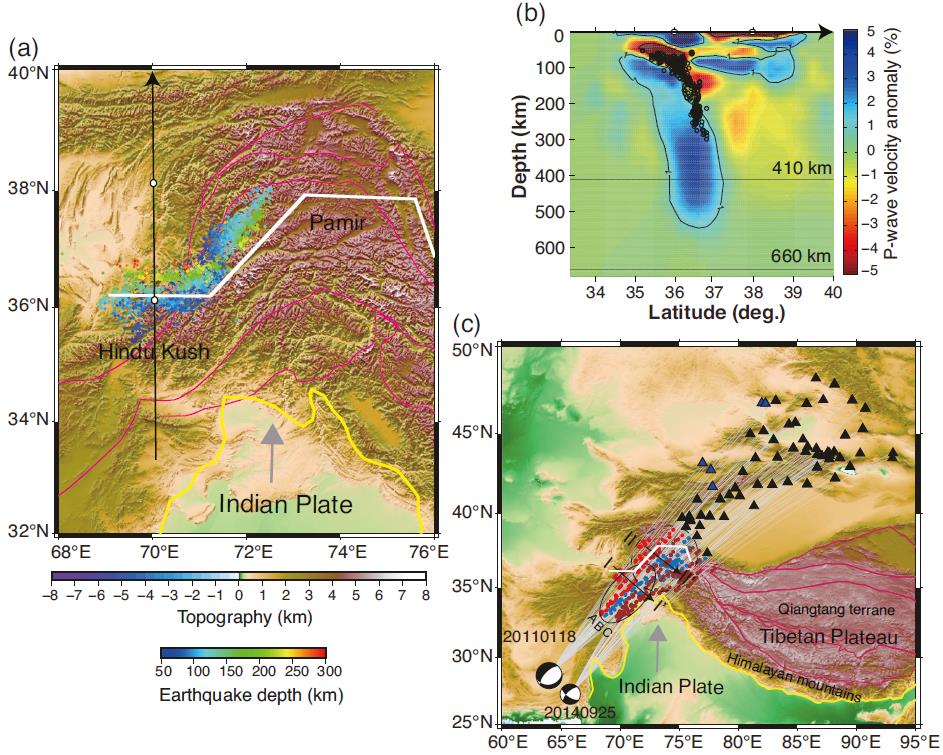

中国地震局地震预测研究所地震预测重点实验室“地震各向异性与深部构造”创新团队,联合中国科学院大学和中国科学院青藏高原研究所的研究人员,立足印度-欧亚大陆碰撞俯冲带,聚焦发育有世界上独特的陆内中深源地震的兴都库什-帕米尔地区(1900年以来约30次M≥7的中深源强震)(图1)。地震观测显示,俯冲的印度大陆板块可能已经到达兴都库什地幔过渡带深度,因此,是探测大陆俯冲区深部地幔与板块俯冲相互作用的天然实验室。研究区被划分为3个子区域,通过发展网格搜索技术拟合地幔过渡带产生的P和sP波三重震相波形,获得了兴都库什地幔过渡带精细结构(图2),并定量分析了三维结构不均匀性、震源参数和使用数据等因素对结果的影响。

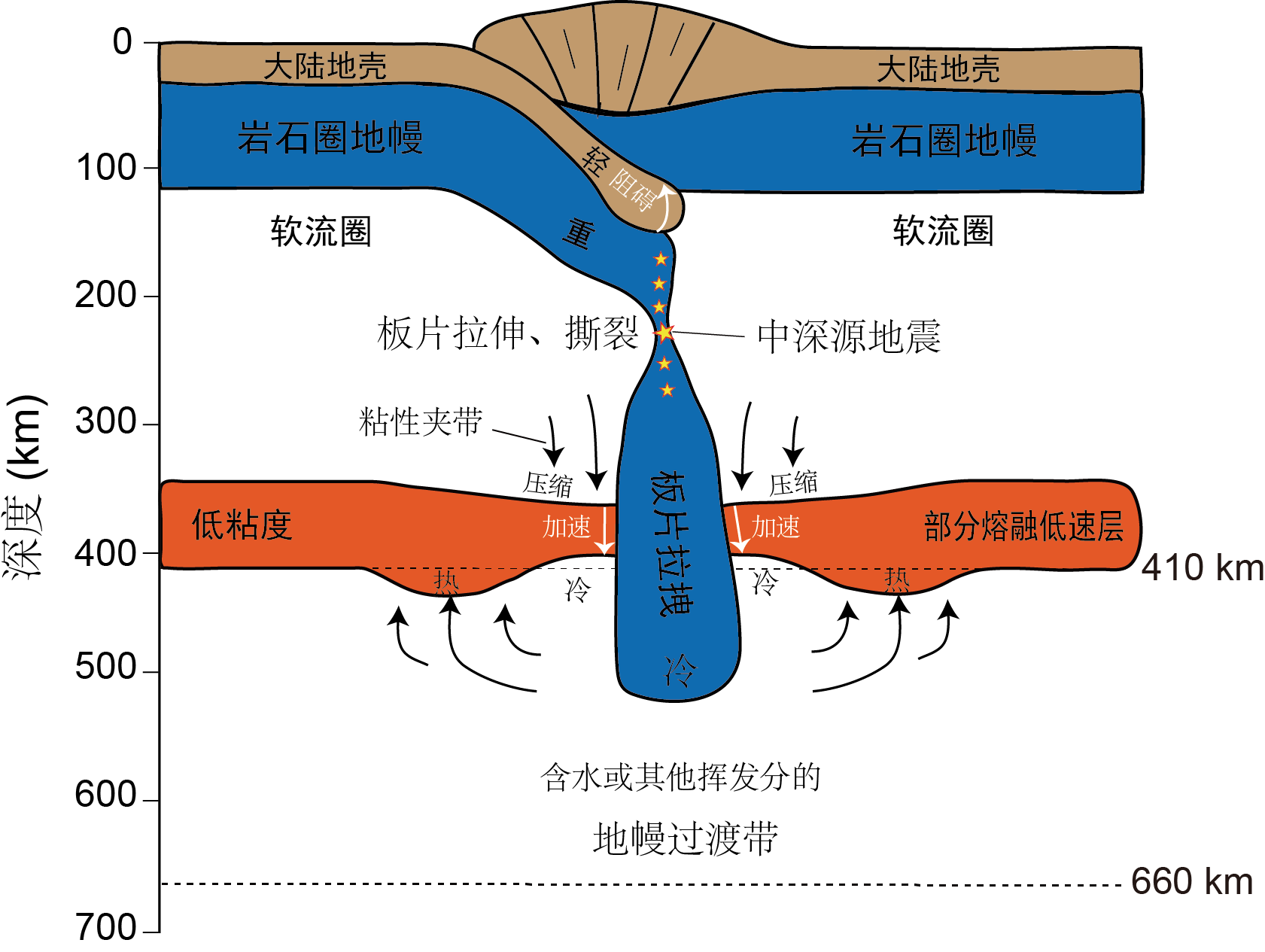

研究结果发现,兴都库什上地幔底部存在横向小尺度变化的低速层。该低速层的几何形态、速度变化与俯冲板块的相对位置表明,它主要是由俯冲板块扰动其附近含水(或其他挥发分)的地幔过渡带物质上涌至上地幔,在区域范围内诱发所致的部分熔融低速层。该观测与前人地球动力学模拟具有很好的一致性,给出了板块俯冲可以诱发上地幔部分熔融的观测证据。该观测结果支持该低速层具有低粘度的性质,并推测粘度的降低可能会促进俯冲板块在地幔深部的运移。

结合前人研究结果,该研究提出了一个与大陆深俯冲相关的动力学过程(图3)。在印度大陆板块俯冲之前,上地幔底部可能因为多期次特提斯洋板块的俯冲存在一个含水的低粘度的部分熔融层。当俯冲的大陆岩石圈地幔进入该低粘度层时,可能由于含水熔体的作用,俯冲板块可以相对容易地穿过上地幔底部,进入地幔过渡带,在上地幔底部诱发新的部分熔融。然而在浅部地幔,俯冲的较轻的大陆地壳可能与岩石圈地幔耦合,阻碍岩石圈地幔向下俯冲。俯冲板块在深、浅部的这种差异运动,更容易较快地在中部引起强烈的板块拉伸变形,并伴有撕裂和断离,从而导致陆内背景下频繁发生的中深源强震。该动力学模型为认识兴都库什地区陆内中深源地震活动带来了新的启示。

上述研究成果近期以 “Upper mantle melt caused by a subducted slab in the Indian-Eurasian continental subduction zone”为题发表在国际地学期刊《Communications Earth & Environment》。该期刊是《Nature》杂志社2020年新推出的开放性期刊,致力于发表地球科学、环境科学和行星科学领域具有重大意义的高质量的最新研究进展,为行业的发展带来新见解,目前影响因子为7.90。中国地震局地震预测研究所专聘研究员李国辉为本文的第一和通讯作者,合作者包括中国科学院大学的周元泽教授、中国科学院青藏高原研究所的白玲研究员、李亚楠博士以及中国地震局地震预测研究所的高原研究员。该研究获得国家自然科学面上基金(42074100, 42374123)和中国地震局地震预测研究所基本科研业务基金(CEAIEF20220205)的联合资助。

论文信息:Guohui Li*, Yuanze Zhou, Ling Bai, Yuan Gao, Yannan Li. 2023. Upper mantle melt caused by a subducted slab in the Indian-Eurasian continental subduction zone. Communications Earth & Environment, 4, 455. https://doi.org/10.1038/s43247-023-01132-6.

图 1 (a) 兴都库什-帕米尔地区构造背景;(b) 俯冲带结构和地震分布;(c) 三重震相反射点位置及地震与台站分布。

图2 (a) 3个子区域最优P波速度模型;(b-d) 观测(黑线)与最优速度模型计算的理论(红线)三重震相波形。

图3大陆板块深俯冲相关的地幔过渡带上覆低速层结构、动力学过程及其中深源地震效应概念图。