环太平洋俯冲带是地球上地震最活跃的地区,这些强震的破裂源通常为具有时空分布的凹凸体。凹凸体的几何尺寸和形态分布对震级、发震位置、破裂范围等具有控制作用。这些孕震凹凸体(或危险源)在地震发生前表现出高应力、强闭锁、介质参数异常等特点,因而可以通过多种学科手段识别。鉴于不同学科的识别结果存在时空分辨率不统一的情况,对这些结果进行综合分析并获取准确、唯一的识别结果是极为重要的。

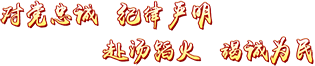

图1 环太平洋俯冲带M ≥ 7地震分布与典型孕震凹凸体模型

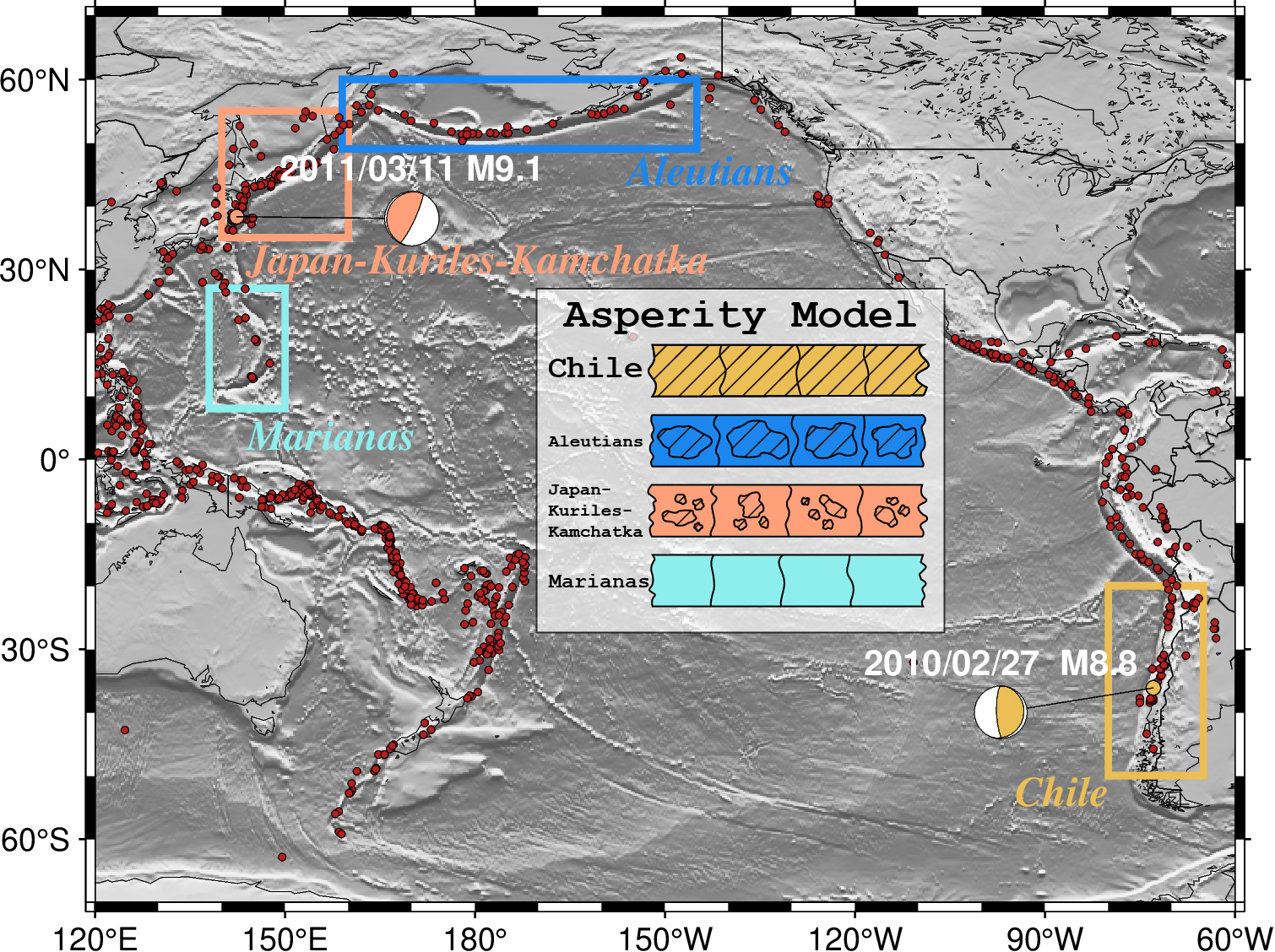

针对上述问题,地震预测研究所王振宇副研究员,赵倩研究员、王武星研究员、潘正洋副研究员、闫坤助理研究员、邵志刚研究员开展了综合学科研究。基于已发布的震前板块间运动耦合率和由地震目录确定的b值结果,利用自组织映射(SOM)聚类分析方法,针对2011年日本Tohoku-Oki MW 9.1地震开展了危险源识别研究。发现当大地测量学输入与地震学输入的权重比值为0.9时,聚类分析的拓扑误差和量化误差最低,识别的危险源(具有高耦合率且低b值的特点)与同震主破裂区的空间一致性最高。相比于单一学科手段,聚类分析的识别效果在几何尺寸和分布形态方面均有显著提升。通过对b值进行时间窗截取,发现经历长时间稳定后急剧降低的b值对凹凸体的形态有较好的指示意义;通过与2014年智利Iquique MW 8.1地震的对比研究,发现凹凸体的尺寸通常由板片俯冲曲率控制,位置则与耦合率有关。

图2 SOM聚类分析结果展示

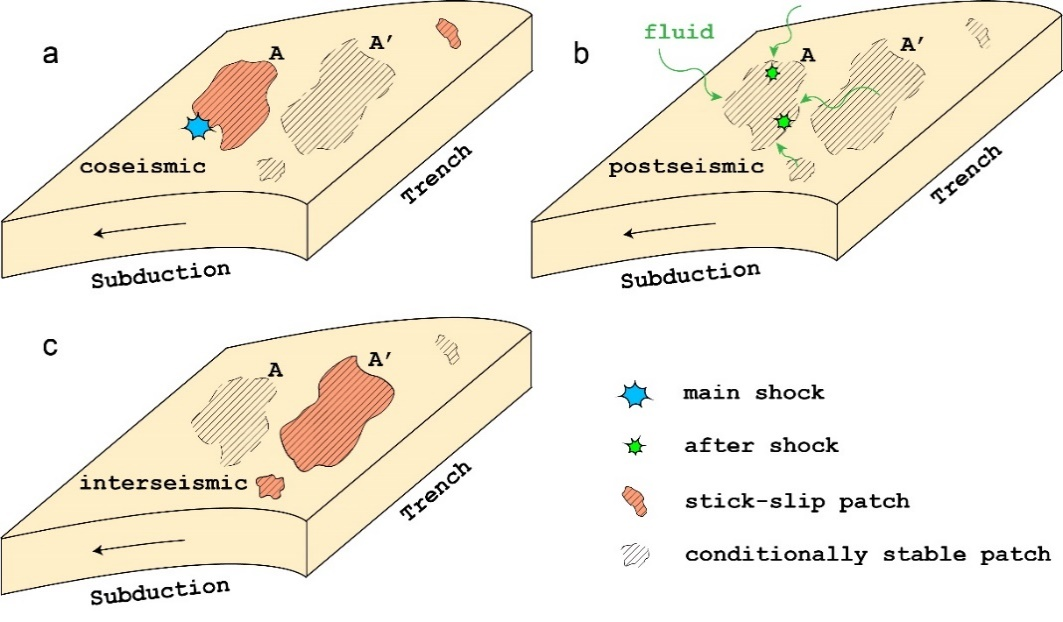

基于研究结果,作者提出了一种与俯冲区凹凸体孕震表现相吻合的孔隙流体相关模型。受不均匀分布的流体影响,俯冲带上某些区块处于粘连-滑动状态,其他则处于相对稳定的状态。在同震阶段,这些粘连-滑动区块发生破裂,产生裂隙进而为流体渗透提供通道。随着流体渗透,这些区块孔隙压升高并转为稳定状态,发生大量的震后滑移和余震,在震间阶段发生无震蠕滑。与之相对地,消耗流体的区块由稳定滑动状态转为粘连-滑动状态,成为下一次地震的孕震凹凸体。此外,与地震波速或密度高值异常相关的岩石组分异常会导致极高的正应力,从而促进这种粘连-滑动状态。此模型解释了俯冲带地震主破裂区发生大量余震和震后滑移的现象,并为历次强震位置的时空迁移提供依据。这项研究为识别俯冲带中的孕震凹凸体和地震发生机制提供了新的启示。

图3 孕震凹凸体在地震周期的变化示意

该研究成果发表在国际知名权威学术期刊《Earth and Planetary Science Letters》,王振宇副研究员为第一作者(wzy@ief.ac.cn),邵志刚研究员(shaozg0911@126.com)和赵倩研究员(qianzhao411@126.com)为论文共同通讯作者。该研究受到了国家重点研发计划(2023YFC3007302)、国家自然科学基金项目(42404115、42374008),中央级公益性科研院所基本科研业务费专项重点项目(CEAIEF2024030104)的联合资助。

论文信息:

Wang, Z., Zhao, Q., Wang, W., Pan, Z., Yan, K., & Shao, Z. (2025). Identification of subduction zone asperities and their seismogenic mechanisms using self-organizing map clustering. Earth and Planetary Science Letters, 671, 119672. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X25004704

撰稿人:王振宇

审稿人:王武星