本期概要

1、利用分布式声学传感技术进行地震预警时的即时高精度震源定位

本研究利用分布式声学传感(DAS)技术,基于光纤网络实现快速震源定位。通过多通道P波检测与动态算法,在P波到达2秒内,对近场地震(震中距<100km)定位误差小于12km,显著优于传统单站方法,适用于预警时间极短但破坏性强的近场地震。

2、卷积神经网络在地震事件分类中的应用:数据集质量和分布及人在环路反馈的影响

本研究基于山东地震台网数据,采用CNN模型对天然地震、矿塌与爆炸事件进行分类。经交叉验证与人工校正提升数据质量,结合人工反馈,分类准确率超95%。研究表明CNN性能高度依赖数据质量与分布,凸显以数据为中心的人工智能策略在地震事件分类中的关键作用。

3、利用多模态融合神经网络进行可扩展的中期地震预测

本研究提出多模态融合神经网络框架SafeNet,用于中期地震预测。该模型整合地震目录与地质图,通过自适应注意力机制实现跨区域信息交互。基于中国50年数据的测试显示,其性能优于多种基准模型,并成功迁移至美国,具备良好的可扩展性与泛化能力,为地震风险评估提供新工具。

利用分布式声学传感技术进行地震预警时的即时高精度震源定位

日本的地震预警(EEW)系统仅使用来自单个观测点的数据,即使仅在一个点检测到P波的阶段,也能估算震中距和震级,从而快速发出预警。这种方法旨在最大限度地增加预警时间,但缺点是估算误差较大(震中距:一半到两倍,反方位角:±30°)。使用分布式声学传感(DAS)和密集的观测点网络,可以快速精确地确定震源,与EEW系统中的单站方法相比,估算误差显著降低。然而,之前的研究尚未调查过使用DAS数据时的即时性,而这对于早期地震预警至关重要。因此,来自日本的研究人员分析了使用DAS快速、准确地确定震源的方法,并将其集成到EEW系统中。研究使用九州新干线沿线的光纤电缆来分析应变率波形、检测P波并确定地震震源位置。对于P波,研究使用短期平均值/长期平均值(STA/LTA)在多个通道上进行检测。然后,使用Hypomh(震源定位程序)确定震中。为了在检测到P波后快速确定震源位置,每当P波检测点数量增加20个时,都会重新评估震源位置。对于震中距离小于50 km的地震,研究人员成功地将其震源确定在日本气象厅报告位置的12 km范围内。这主要是通过识别最大似然估计误差总和的缩小点(在任何通道中检测到初始P波后的2 s内)来实现的。研究结果表明,使用DAS的EEW系统有望成为一种强大的工具,提供快速准确的震源信息,尤其适用于人口稠密地区正下方发生的近场地震,这类地震的预警时间很短,但潜在损失巨大。相关研究发表在2025年2月的Bulletin of the Seismological Society of America。

为减轻地震灾害,日本气象厅(JMA)自2007年起正式运行EEW系统。该系统初期通过震中附近的单台地震仪快速分析初始P波数据,估算震中距、反方位角和震级。尽管该方法较为快速,但与JMA地震目录结果相比,震中误差可达一倍,震中方向误差约±30°。随着多台地震仪数据的获取,日本开始逐步引入更精确的震源定位方法。

近年来,分布式光纤传感(DAS)技术在地震学中得到广泛应用。尤其在海底光缆中,由于背景噪声低,已获得重要的地震观测成果。同时,陆地DAS应用亦逐渐增多。目前,一些研究已探讨了DAS用于地震预警及震级估算的潜力,发现在无海底地震仪的区域,借助DAS的预警速度更快。然而,目前尚无研究系统地比较DAS与传统地震仪在同一网络中定位震中时的实时性与精度。

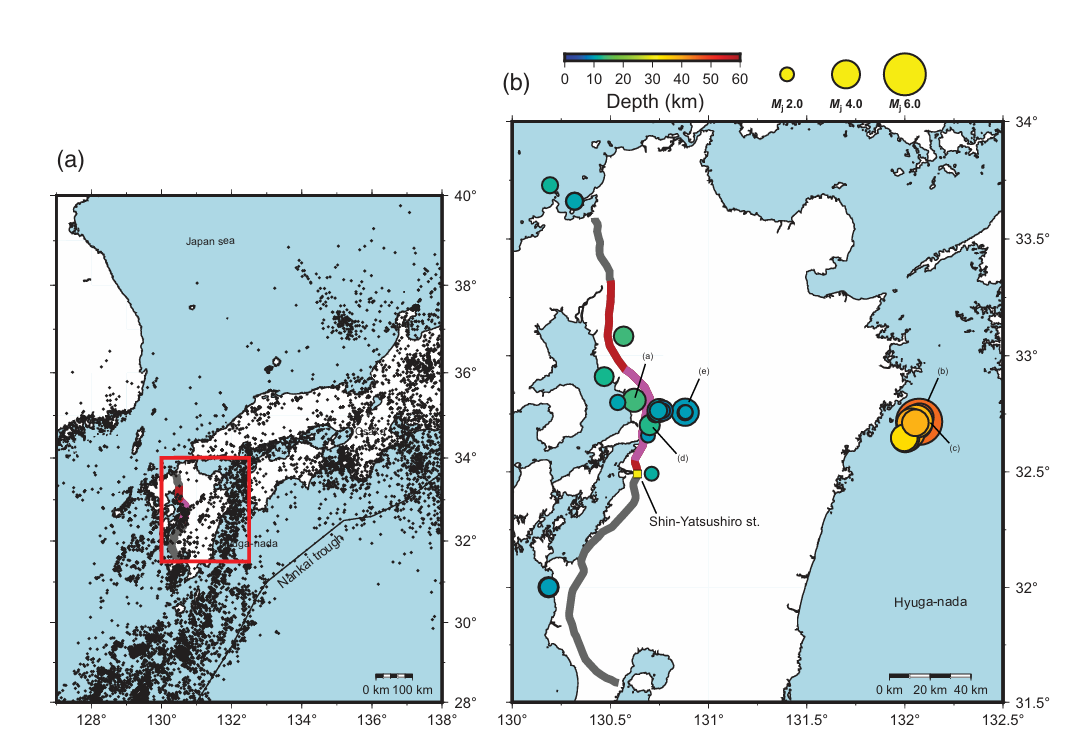

图1 日本气象厅地震目录中列出的地震震中分布,以及使用DAS技术进行检测的情况。(a)日本西南部周围的地震,黑点为地震震中,黑色细线为海沟;(b)放大图,即a中红色矩形所示的熊本县周围区域

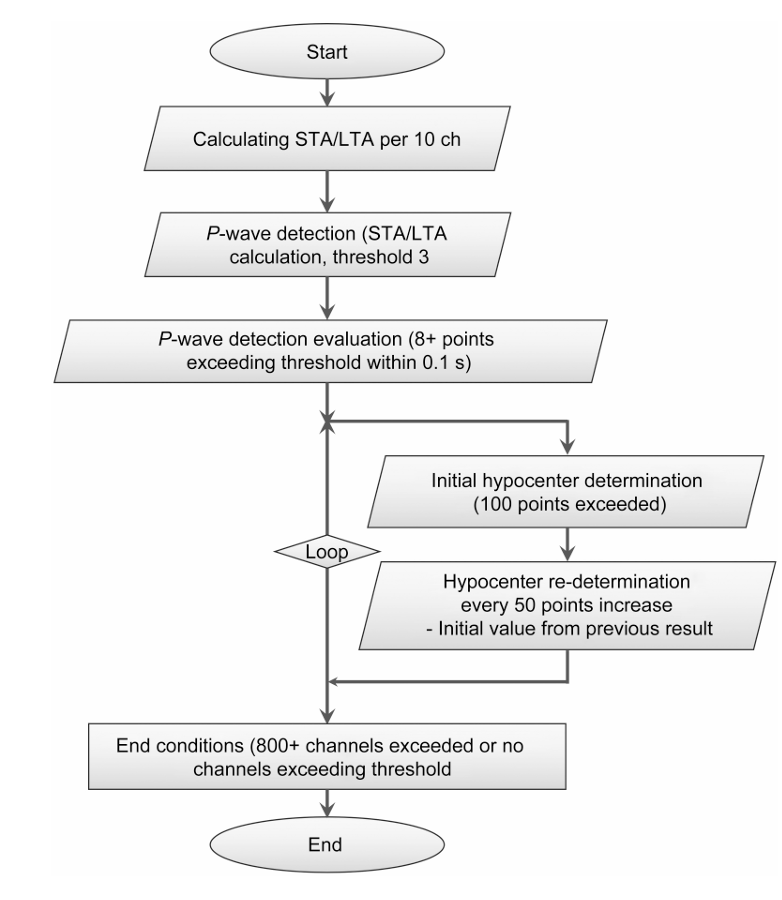

本研究旨在探究如何在EEW系统中使用DAS的实时数据。利用从通信光纤电缆获取的应变率波形,研究人员计算了检测P波以确定震中所需的时间。之后,检验了震源定位的准确性和该过程的即时性。研究人员使用STA/LTA方法在多通道同步检测P波,以降低计算成本。随后,利用Hypomh程序进行震源定位,每增加20个P波检测点时,更新一次震源定位结果。

研究人员开发了一种针对铁路的EEW方法,该方法将DAS应用于九州新干线沿线的光纤电缆,并进行了大约3个月(2022年年底和2023年年初)的地震观测。同时,检验了使用DAS对地震检测和震源估计即时性的改善。在观测期间,观察到了2016年熊本地震和发生在南海海槽西部日向滩(Hyuga-nada)、震中距150 km的6.6级地震的余震活动。针对这些观测,研究人员开发了一种早期震源检测算法,使用STA/LTA进行P波检测,使用Hypomh进行震源定位。

图2 DAS-EEW系统确定震源的分析流程

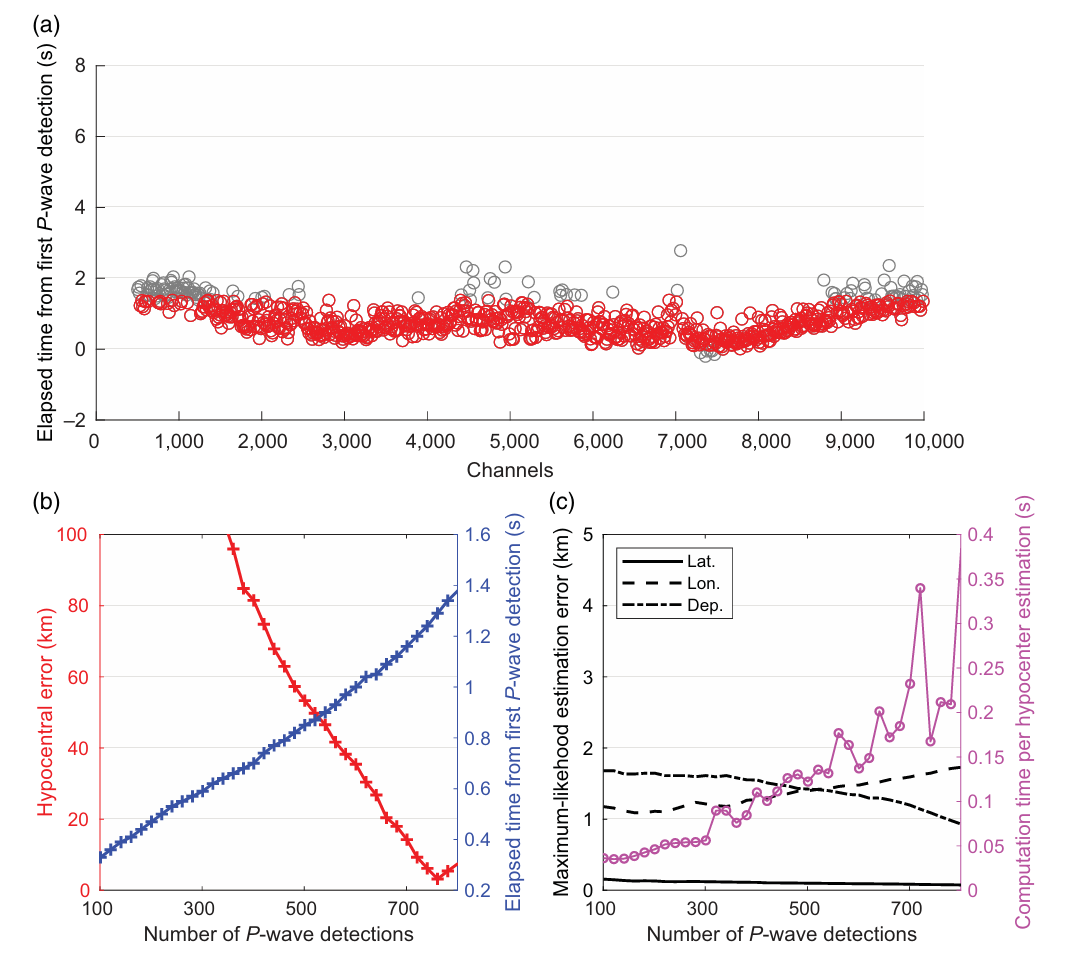

1. 计算更新过程中的震源定位方法

由于实时计算难以获得全局最优解,研究选取当前误差最小结果作为最终震源。实例中,2022年1月19日3.3级地震1.93 s时,定位误差5.31 km;2023年2月6日2.9级地震1.95 s时,定位误差2.42 km;2022年1月22日6.6级地震1.38 s时,定位误差8.19 km。

在所分析26次地震中,约50%震源定位误差低于12 km。在熊本县范围内15次震中距小于100 km的地震中,73.33%(11次)在检测到初始P波后的2 s内定位误差小于12 km。DAS技术沿光纤连续布设,大幅增加了P波检测点数,相比传统间隔20 km的地震仪,能显著提升震源定位精度。对于震中偏离DAS网络的地震,结合传统地震仪和DAS数据,有望进一步改善定位效果。未来可利用更多地区的光纤网络,提高定位精度和时效性。

图3 DAS-EEW系统对2022年1月22日6.6级地震的震源探测结果

在传统单站地震预警(EEW)方法下,震中距误差约为实际距离的0.5至2倍,方向误差±30°。本研究中,15次震中距<100 km的地震,73.33%定位误差低于10 km,准确度显著提高。并且DAS可以估计震源深度,单站方法则无法实现。随着P波检测点数增加,定位误差持续减少,同时,在固定检测点数或时间间隔进行定位更新均有效,但更新间隔对结果的影响似乎不大。

研究中使用的光纤主要为南北走向,导致经度方向定位误差较大,若未来结合东西向光纤数据,将提升定位精度。虽然准确快速定位远震震源仍存在挑战,但沿铁路等光纤密集区域,预警系统在定位精度和即时性方面表现优异。

本研究仅利用P波数据和Hypomh反演方法实现震源快速定位,较现有P波与S波联合方法具更好时效性。浅源近场地震容易出现初始检测延迟,并且在多个点之间检测延迟会更大。尽管如此,由于近场事件预警时间短,且可能造成重大损失,所以使用DAS进行早期预警尤为重要。未来研究可结合差分相关的反演方法,优化基于DAS数据的震源定位技术。

2. 对需要预警的地震的判定

在构建实际系统时,选择最大似然估计值最小的点也会导致震源位置计算错误,从而可能出现误报,尤其是震中较远的地震会被误判为近场地震。为了防止这种情况,研究提出了一种反映震源位置和与观测网络距离的系数的方法,以确定是否发出警报。

通过将P波到达时间拟合成二次函数,研究计算了表示二次函数曲率的系数a,以反映每次地震的震源位置及其与观测网络的距离。研究利用光纤上最早的P波检测位置来确定二次函数的中心点。a值较小时,表示发生在南北向观测网络中心附近且震中距相对较小的地震。相反,a值较大时,表示发生在南北向观测网络一侧或震中距相对较大的地震。在14次最大似然估计误差值大于0.5×10−7的地震中,有78.6%的震中(2 s内定位)误差距离JMA震源12 km以内,说明该系数可作为判断是否发布预警的有效指标。未来,应通过增加数据集和利用来自不同观测区域的数据来验证该方法的实用性。

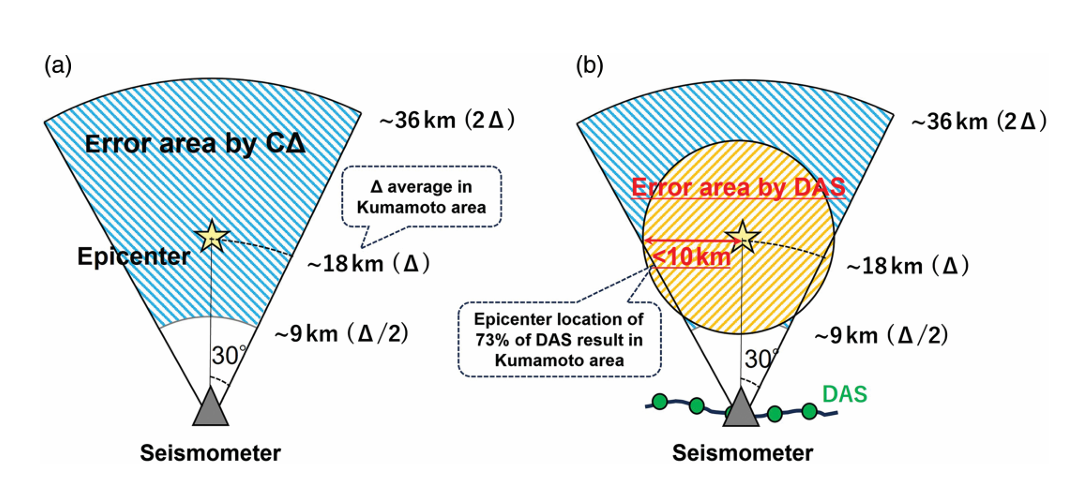

图4 震中误差分布情况。(a)单站法下的典型震中误差;(b)DAS估算的震中误差与单站法估算的震中误差比较

整体而言,对于震中距小于100 km的地震,研究所用方法可以在检测到初始P波后2 s内,确定73%的距离JMA震源12 km范围内的地震。然而,对于震中距较大的地震,例如日向滩发生的地震,无法精确确定震源。在探测到初始P波后的约2 s内,传统的铁路地震仪通常最多只能探测到两个点的波形,而DAS能够以约10 km的精度确定震源。这说明对于震中距较小的地震,DAS尤其有用。

来源:Katakami S, Korenaga M, Iwata N, et al. Immediate and high‐precision hypocentral determination for earthquake early warning applications using distributed acoustic sensing. Bulletin of the Seismological Society of America, 2025, 115(1): 174-190.

卷积神经网络在地震事件分类中的应用:数据集质量和分布及人在环路反馈的影响

卷积神经网络(CNN)因其在各个领域的卓越表现,在地球物理研究中很受欢迎。然而,要使用CNN获得可靠的结果,通常需要大量高质量的训练数据。研究人员开发了一种CNN,利用来自中国山东省287个台站的地震记录波形,对自然地震、矿井坍塌和爆炸事件进行分类。数据集包含1035次地震、159次矿井坍塌和586次爆炸。为了解决不可靠测量数据的影响,研究采用交叉验证来筛选、手动校正或丢弃与人类专家和CNN分配的标签不一致的测量数据。通过这些方法优化数据集后,三种事件类型的分类准确率显著提高,可以达到95%以上。值得注意的是,CNN在这项任务中的表现优于人工分类,其性能在很大程度上受到训练数据集的质量和分布的影响。这一研究证明了CNN对地震事件进行分类的潜力,同时强调了人在环路(HITL)反馈的关键作用,以及交叉验证技术在确保CNN模型的准确性和可靠性方面的重要性。相关研究发表在2025年2月的Bulletin of the Seismological Society of America。

当代社会对矿产资源的需求不断增长,导致非构造性地震事件(如矿井坍塌和爆炸)显著增加,这给地震事件的准确分类带来了挑战。由于地震、坍塌和爆炸事件的波形存在显著重叠,传统信号处理方法难以区分这些事件类型。为应对这一难题,人们提出了多种基于波形特征的自动或半自动分类方法。例如,通过分析P波与S波的能量比,以及事件的主频、持续时间、初始到时的极化方向和面波特征等参数进行分类。

然而,地质环境差异会导致特征重叠,增加分类难度,过去这主要依赖经验丰富的专家进行人工分析。近年来,CNN等机器学习技术因其强大的特征提取能力,被广泛应用于地震事件分类研究中,并取得了良好效果。但是,CNN模型的表现高度依赖于高质量训练数据。一些研究指出,人工标注数据常常存在误标和模糊现象,会影响模型性能。因此,确保数据集质量已成为提升分类准确性的关键。

本研究的目标是开发一个更准确、更可靠的CNN模型,用于对三类地震事件进行分类:构造地震、矿井坍塌和爆炸。同时,研究聚焦于数据集层面的优化问题。数据集采用山东省地震台网中心提供的地震波形数据。为解决不同事件数量不均衡问题,研究设置类别权重,并采用独热编码(one-hot encoding)进行标签处理。

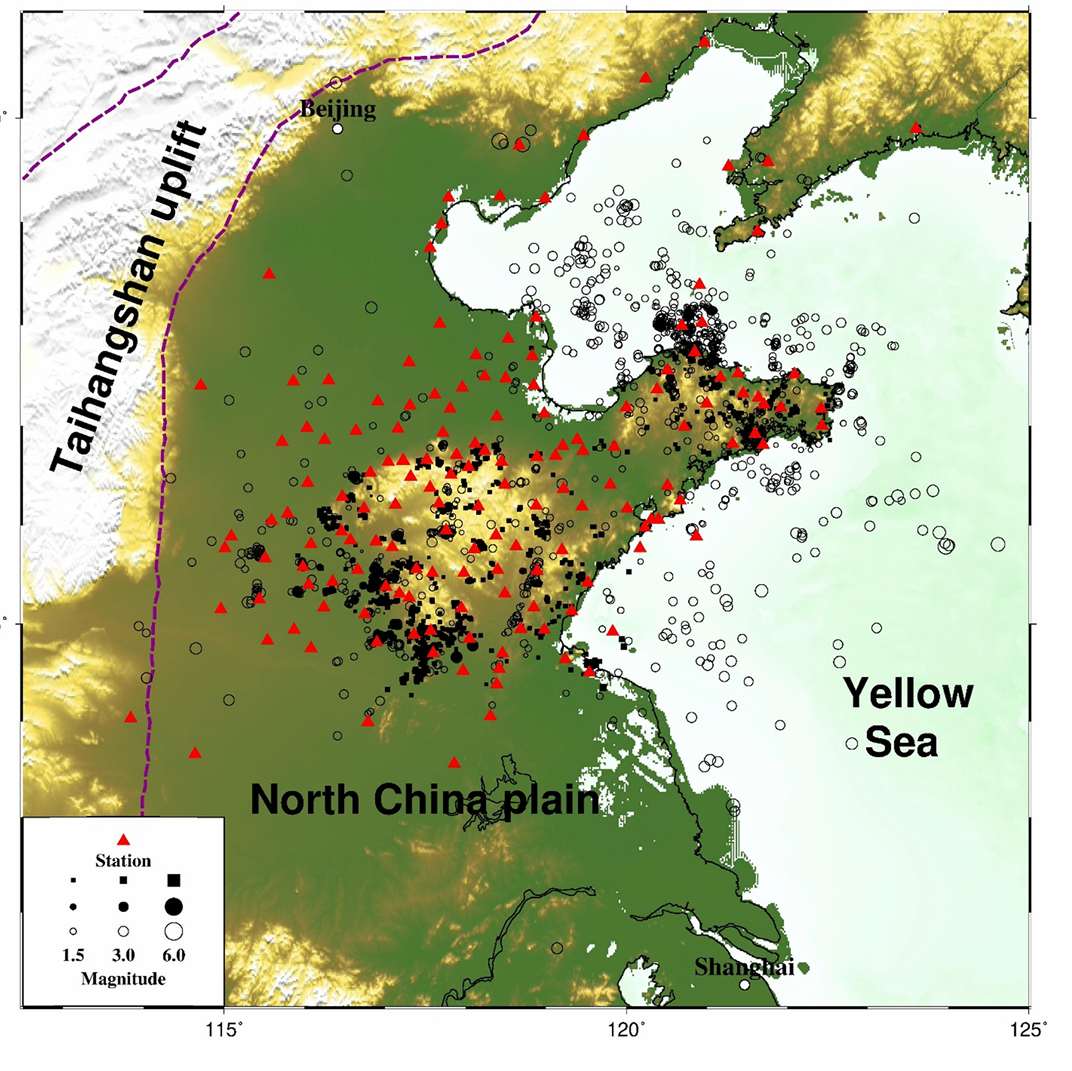

图1 研究区域的监测站和地震事件分布。数据集来源于山东省地震台网中心(SSNC),监测站位置用三角形表示,天然地震、矿井塌陷和爆炸分别用圆圈、点和方块表示

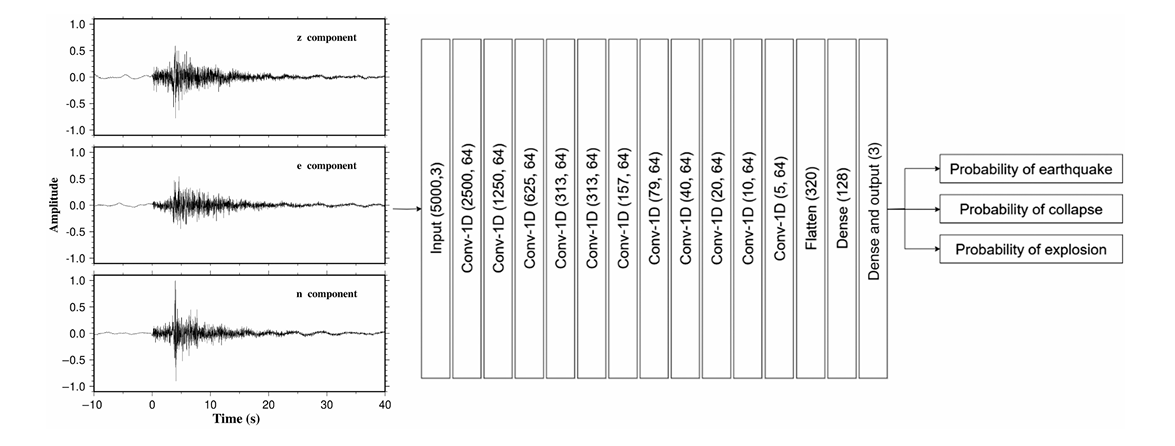

研究人员建立了一个11层的CNN网络,用于对山东省的自然地震、矿井坍塌和爆炸事件进行分类。数据时间范围为2017年8月至2022年1月,共来自287个台站,包含4410个事件,原始数据经过人工挑选P波到时并进行分类。所构建的CNN包括10层卷积层和2层全连接层,输入为长5 000节点的三分量波形数据。使用LeakyReLU作为激活函数,Softmax输出分类概率。模型训练采用Adam优化器,学习率为0.001,共训练32轮。为提升数据质量并检测标签错误,研究采用交叉验证,并引入人工复核机制以纠正或剔除与标签不一致的样本,从而有效提升CNN的分类准确率。

结果表明,CNN的表现优于人工分析。此外,根据CNN和评估人员分配的不同标签,研究人员评估了数据集中的所有测量值,结合需要保留、修正或丢弃一些样本。通过在修正后的数据集上训练CNN,研究观察到准确率显著提高,区分三种事件类型的准确率均超过95%。此外,研究发现CNN的性能在很大程度上取决于监测站接收到的每个事件的测量值数量和震级。总体而言,这些发现表明,用于训练和验证CNN的数据集的质量和分布对其性能起着至关重要的作用。因此,在使用CNN进行地震波形分类时,必须特别注意数据集。

图2 研究采用的卷积神经网络(CNN)的工作流程。CNN接收三分量(N、E和Z)地震波形作为输入,并以自然地震、矿井坍塌和爆炸的概率估计形式作为输出

1. 数据质量和人在环路反馈的影响

在纠正错误标记和模糊事件后,CNN的准确率显著提升。被CNN真正错误标记事件使分析结果较为模糊,难以进行有效区分。交叉验证是评估机器学习模型性能的有力技术,将交叉验证与CNN结合使用,成为了识别错误标记数据的有效工具。通过使用不同的数据子集对模型进行迭代训练和测试,研究人员深入了解了分配给每个数据点的标签质量。任何错误标记的情况都可以被标记和纠正,从而提高最终机器学习模型的准确率和可靠性。

此外,即使采用最先进的机器学习技术,人在环路(human-in-the-loop,将个人的判断决策融入系统流程,形成流程的运行闭环)反馈的作用仍然很重要。在处理复杂数据集时尤其如此,人类专家的洞察力和经验可以帮助指导评估过程,并确保模型的性能符合预期。通过将交叉验证的强大功能与研究人员的专业知识相结合,可以在实际应用中创建准确、可靠且有效的机器学习模型。

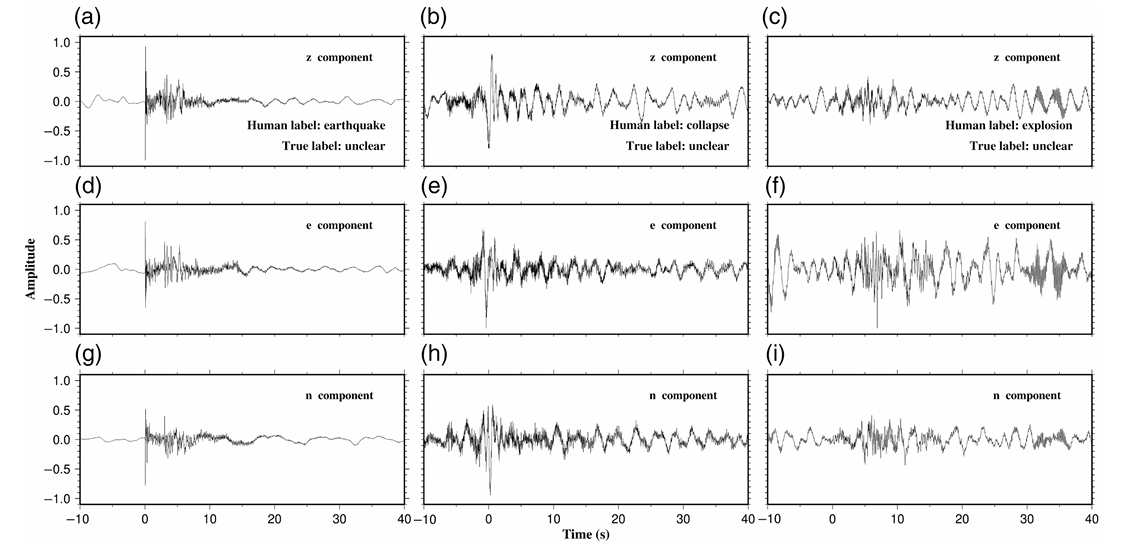

图3 三种类型的事件:(a、d、g)201811091057事件期间,PENL台站记录的三分量轨迹,该事件被归类为模糊地震;(b、e、h)201811201143事件期间,RSH台站记录的轨迹,该事件被归类为模糊塌陷;(c、f、i)201810241237事件期间,CHD台站记录的轨迹,该事件被归类为模糊爆炸

2. 数据分布的影响

即使在平衡之后,在对频率增加的事件类型进行分类时,CNN仍然表现出卓越的准确性。这可能是因为大型数据集包含各种情况,而CNN能够更准确地避免过拟合。因此,建议尽可能使用平衡的数据集进行CNN训练,以确保较高的分类准确率,尤其是对于数据集中可能未充分表示的偶发事件。平衡的数据集可以潜在地增强模型对所有类别进行同等有效识别的能力。此外,平衡的数据集可能有助于减少训练数据中可能存在的任何偏差或噪声的影响。

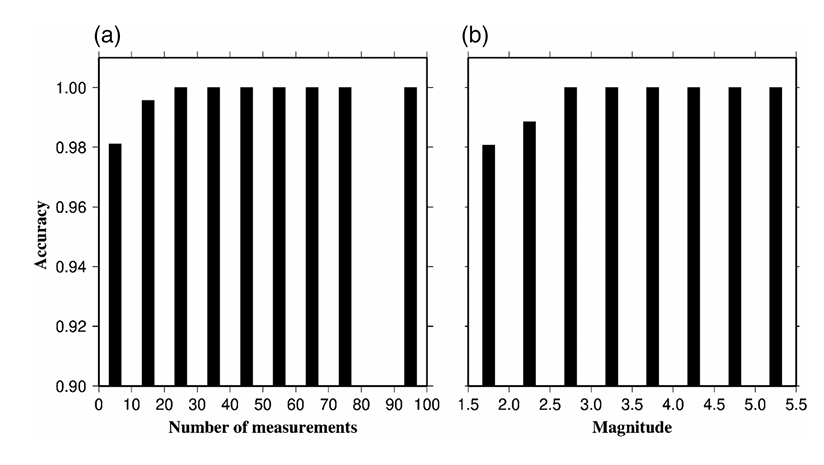

为了进一步研究CNN的性能,研究评估了CNN结果中真实错误标记事件的分布。结果表明,CNN的准确率随着震级和测量次数的增加而提高。当震级大于2.5且测量次数大于20时,CNN可以成功地对所有事件进行分类。这与常识性的观点相符,即震级越大,地震图上的特征就越清晰,而测量次数越多,偏差的影响就越小。

图4 使用校正数据集时,各种因素对CNN性能的影响。(a)CNN准确度与从每个事件获取的测量值数量的关系;(b)CNN准确度与地震震级的关系

3. 以数据为中心的人工智能

除了可解释性和校准方面的挑战外,CNN还会受到用于训练的数据质量和数量的影响。CNN模型的准确度和可靠性在很大程度上取决于用于训练的数据集的质量。数据不足或数据整理不当会导致模型欠拟合或过拟合,从而降低分类的可靠性和准确性。Ng等(2021)提出了一种以数据为中心的人工智能策略,强调改进数据集而非仅关注校准模型的重要性。这种方法包括制定更优的数据收集策略,融入人在环路反馈,并确保用于训练的数据的质量和多样性。通过提升数据集质量并融入人在环路反馈,最终的CNN模型更加准确、可靠,且易于解释。

来源:Zhang Y, Gao S S, Fan X, et al. Application of convolutional neural network for seismic event classification: impact of dataset quality, distribution, and human-in-the-loop feedback. Bulletin of the Seismological Society of America, 2025, 115(1): 106-114.

利用多模态融合神经网络进行可扩展的中期地震预测

地震学领域正经历着观测数据量和种类的快速增长,但是,目前有效整合这些异构数据的工具仍然有限。为此,研究人员提出了SafeNet,这是一个可扩展的深度学习框架,旨在通过使用多模态融合神经网络来应对以上挑战。SafeNet集成了来自地震目录的282个维度的地震指标,捕捉长期、中期和短期地震模式,并使用集成地图将地震活动与地质信息关联起来。其专业的融合模块和自适应注意力机制支持跨区域的动态时空信息交换。为了验证SafeNet的性能,研究使用一份来自中国的50年地震目录进行了伪前瞻性测试,结果显示,其预测性能优于13个最先进的模型。同时,基于中国数据集训练的模型成功迁移到美国本土和西部地区,进一步凸显了SafeNet的可扩展性。相关研究发表在2025年3月的Scientific Reports。

地震是人类面临的主要自然灾害之一,每年在全球造成巨大的经济与人员损失。对于科研机构与政府机构而言,扩大地震监测网络,并采用自动化处理提升预测精度,意义十分重大。然而,在大范围、多构造环境中预测中长期强震仍具挑战,部分原因在于现有模型理论受限,多基于稀疏数据设计,难以充分利用日益丰富的观测数据。

机器学习(ML)因其能识别传统方法忽视的时空模式而备受关注。当前研究主要将机器学习应用于地震目录中的b值等指标,以及利用卷积神经网络(CNN)分析地震分布图等。尽管机器学习在处理非平稳性和计算效率方面优于传统模型(如流行型余震序列ETAS),但在复杂时空动态建模与多源异质数据融合方面仍存在不足。此外,机器学习模型多在单一区域内训练与测试,限制了其在不同地震环境下的泛化能力。

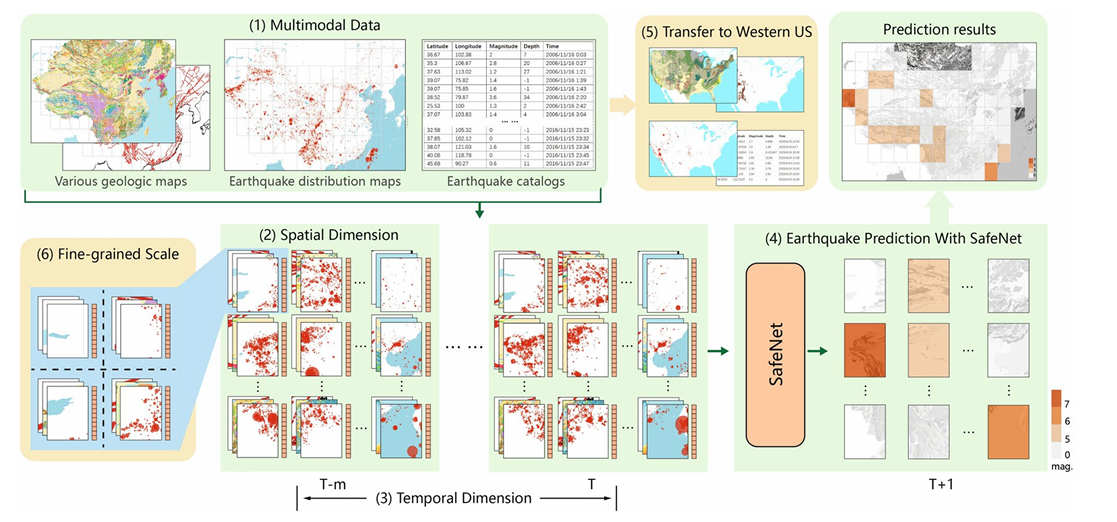

研究人员提出了一种名为SafeNet的多模态融合神经网络框架,用于中短期地震预测。研究采用的数据整合方法结合了地震目录的时间、空间和震级特征,以及地质地图的多模态信息。通过伪前瞻性测试(pseudo-prospective test)和迁移学习验证模型性能,使用F1分数(用于评估分类模型性能的指标,特别适用于样本不平衡的情况)等指标与基准模型进行对比。

图1 SafeNet进行地震预测的示意图。(1)将各种地质和地震图建模为图像,并与地震目录融合,以进行地震预测;(2)将每张地图的图像划分为许多小区域(即图像块),以提取空间特征;(3)不同时间段图像的区域特征形成多源、多模态时间序列;(4)通过专门设计的Vision Transformer网络,利用所有区域的多模态时间序列特征,来预测每个区域未来的地震发生情况;(5)将SafeNet迁移到新区域,并使用来自美国的多模态数据对其进行微调;(6)将区域进行更细粒度的划分,使SafeNet能够在新尺度网格中预测地震

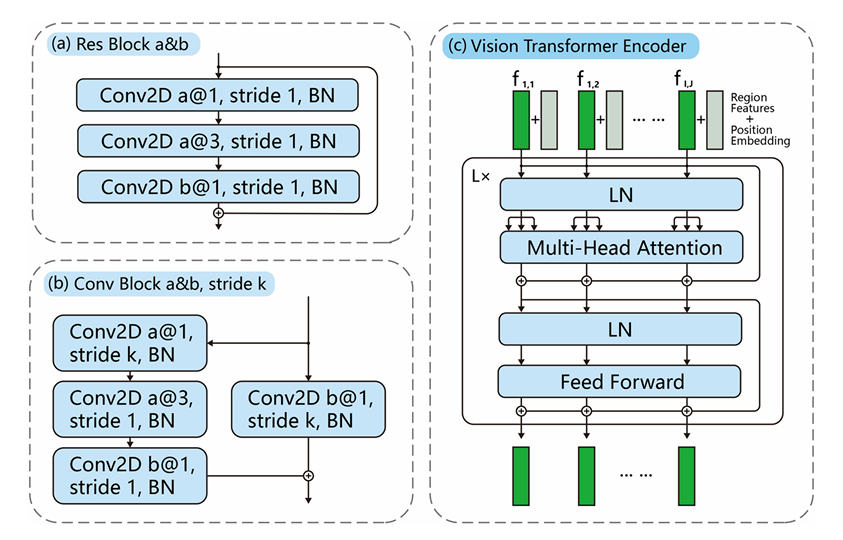

为了全面捕捉地震活动的时空特征,研究设计了四个主要模块,并通过消融实验(ablation experiment)验证了它们的有效性。地图嵌入模块(map embedding module)将不同的地图处理成细粒度的区域,采用ResNet-50架构提取地质和地震活动模式,并将其嵌入到多模态空间中。目录嵌入模块(catalog embedding module)进一步丰富了此空间,通过四个全连接层集成了每个区域地震目录中的282维特征。为了捕捉地震的时间模式,时间感知嵌入模块(time-aware embedding module)使用长短期记忆(LSTM)网络将这些综合嵌入转换为时间序列。最后一个区域感知嵌入与预测模块(region aware embedding & prediction)利用视觉变换编码器(vision transformer encoder),通过注意力机制来理解区域间关系。这种通信使模型能够动态调整其关注点,从而更加重视与目标区地震活动预测最相关的区域综合特征。这种综合方法以线性层为终点,旨在预测来年每个地区的最大地震震级。

图2 SafeNet模型中的详细结构。(a)Res Block:用于地图嵌入模块中的特征提取;(b)Conv Block:用于地图嵌入模块中的特征提取和降维;(c)Vision Transformer Encoder:用于区域感知嵌入模块中的多模态图块建模

基于中国地震台网中心(CENC)提供的真实数据集——包括地震目录和相应的地质图,目录数据跨度近52年(1970年1月1日至2021年11月16日),涵盖了中国大部分地区的ML 1.9∼8.1级地震,研究人员对SafeNet模型的可行性进行了验证。此后,将SafeNet模型应用于中国85个地区,发现其在地震预测中表现出色,超越了5种经典机器学习模型、6种先进的深度学习模型和2种时空ETAS方法。与实际地震分布对比,SafeNet能够捕捉到强震的发生模式,成功预测了部分重大地震事件,并能反映地震的动态趋势。2015—2017年,该模型在风险区域成功预测了13次6≤M<7级地震中的10次,同时,其中5次地震的震级范围被准确预测。对于M≥7的地震,模型准确预测率为50%。通过概率分布变化分析,该模型的适应性和响应性得到了进一步验证,展现出其在大规模地震预测中的潜力。

SafeNet通过注意力机制对不同地区之间的关系建模,成功预测了2016年13号地区的M≥7地震,同时还分析了不同地区之间的影响。进一步来看,注意力图(attention map)强调了局部和邻近地区的关系,以及全球地震背景的重要性,揭示了模型对构造边界和构造动态的敏感性,表明SafeNet能够从多个相关区域中提取和利用特征,以对每个区域的地震发生情况进行预测。

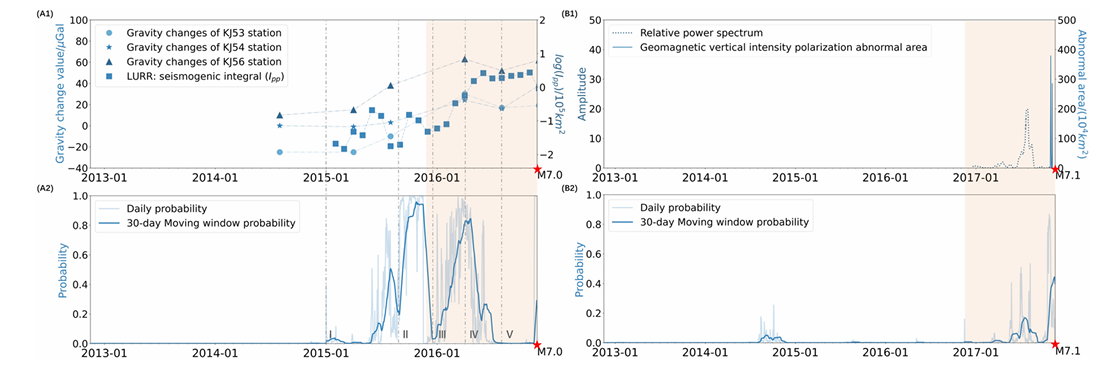

图3 在阿克陶7.0级地震(A)和米林7.1级地震(B)发生地区,前人研究发现的异常与SafeNet预测的概率变化。(A1)三个震中台站的重力变化和对数尺度的孕震积分曲线;(A2)SafeNet的震级≥7概率趋势;(B1)热红外变化和地磁垂直强度极化变化;(B2)SafeNet的震级≥7概率趋势

SafeNet在预测地震时,概率变化与其他单一观测方法的异常一致,但提供了更全面的洞察。以2016年7.0级新疆维吾尔自治区阿克陶地震和2017年7.1级西藏自治区米林地震为例,SafeNet预测的概率趋势与重力观测和负载/卸载反应比(LURR)理论相符,显示了其对地震过程的敏感性。此外,SafeNet的概率预测还捕捉到红外和地磁数据中的异常,提供了比单一观测方法更全面的地震前兆模式。

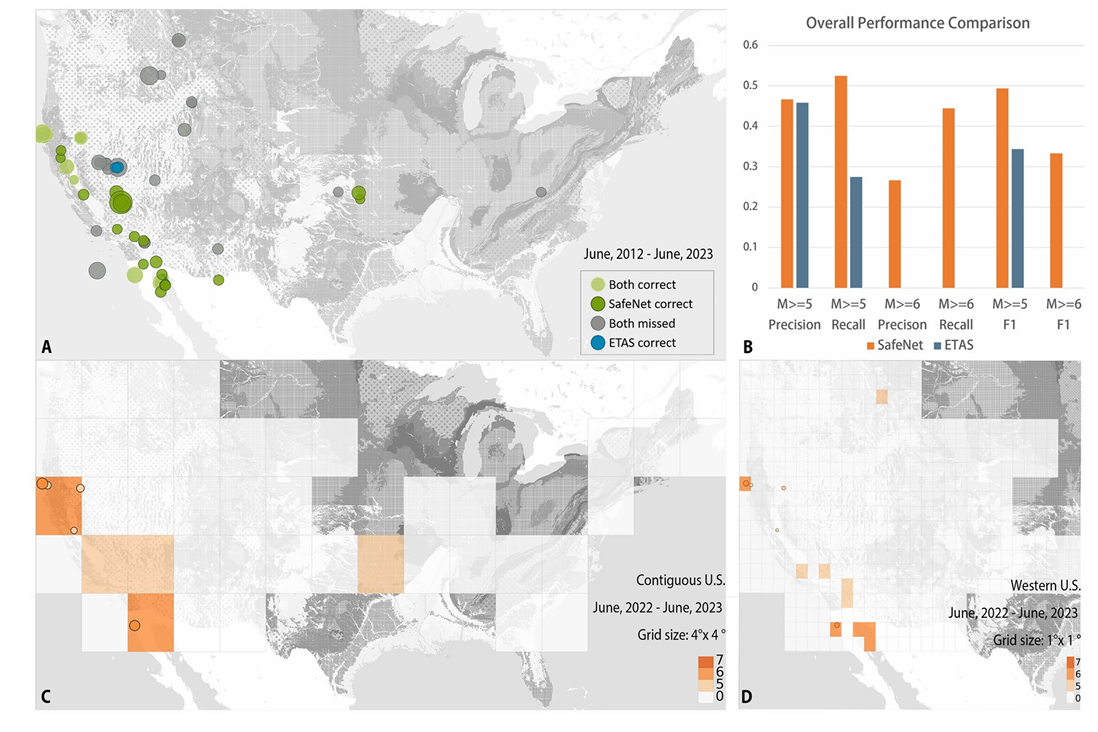

中美两国地震活动频繁,为大规模M≥5地震预测模型提供了理想的测试环境。在评估的13种基准模型中,SafeNet展现出卓越的预测能力,且在两国不同的地震背景下依然表现稳定,显示出其鲁棒性。通过在美国不同尺度的数据集上进行微调和测试,研究人员验证了SafeNet的跨尺度信息整合能力及迁移性,尤其适用于数据或专业知识有限的地区。

图4 美国本土和西部地区的结果:(A)比较分析:SafeNet与ETAS对2012年6月至2023年6月事件的预测;(B)以美国本土为对象,对SafeNet和ETAS的整体性能进行比较;(C、D)2022年6月25日至2023年6月25日的预测结果

整体而言,SafeNet的设计有两大关键贡献。首先,SafeNet能够将多种数据源集成到预测过程中。这种多模态融合提供了全面的时空视角,其可扩展的设计为进一步探索各种地球物理数据集的贡献奠定了基础。其次,该模型能够跨所有区域交换信息。这不仅缓解了高震级地震事件稀缺带来的挑战,而且还通过学习到的构造背景增强了预测能力。因此,SafeNet是一种高效且可扩展的工具,可为不同的地质环境提供分层预测图。

尽管模型预测精度有待提升,SafeNet仍然可以为国家级年度地震风险评估提供参考。未来可以通过优化目录指标、引入多源观测数据(如地震、地形、电磁等)和评估不确定性来提升模型的性能。同时,使用全球数据进行预训练也是一个重要方向。此外,单一模型存在局限,需要多样化建模策略以全面理解地震机制。随着对人工智能可解释性需求的增长,将物理规律与透明人工智能架构相结合的混合框架将变得日益重要。

来源:Hu Y, Zhang Q, Zhu H, et al. Scalable intermediate-term earthquake forecasting with multimodal fusion neural networks. Scientific Reports, 2025, 15(1): 9748.

主送:中国地震局领导

编发:中国地震局地震预测研究所