本期概要

1、地震破坏后近地表物质的可预测恢复率

研究发现,地震引起的近地表介质波速下降具有可预测的恢复行为,其恢复周期由介质本身性质决定,与震动强度无关。通过分析智利PATCX台站13年数据,揭示弛豫时间恒定,且多次地震事件的恢复过程可叠加建模,为震后灾害评估与重建时机提供物理依据。

2、实验室地震揭示了断层弯曲控制的多种破裂行为

研究人员利用PMMA材料模拟断层,通过实验显示释放弯曲促进超剪切破裂并增强地面运动,而抑制弯曲可阻断破裂传播;中等角度抑制弯曲还会触发反向超剪切破裂。结果揭示断层几何对破裂模式的关键控制作用,有助于理解天然地震复杂性。

3、利用GNSS探测北安纳托利亚断层沿线的毫米级慢滑事件

研究人员结合GNSS与蠕变仪数据,在北安纳托利亚断层中段识别出一次矩震级4.8的浅层慢滑事件(SSE),持续约26天,滑动集中在5×5 km区域。该SSE与长期蠕滑共存,具构造起源且无震,表明稳定蠕变与周期性SSE在空间和时间上相互作用,为地震成核机制提供新线索。

地震破坏后近地表物质的可预测恢复率

地震会在地下引发瞬态机械损坏,从而引发震后灾害,这可能需要数年时间才能恢复。这一观察发现与弛豫现象(relaxation phenomenon)有关,弛豫现象在多种材料受到应变扰动后都会出现,但尚未确定地面震动后浅层地下恢复时间的系统性控制机制。来自德国的多名学者利用环境噪声干涉法估计地震波速,分析了连续两次大地震及其余震对地面特性的影响。结果发现,弛豫周期是一个常数,它是基质(substrate)的固有属性,与地面震动强度无关。该研究强调了浅层地下及其他物质中地震损坏动力学的可预测性。通过考虑不同受损接触体的叠加,该发现可以与现有的状态变量框架相协调。同时,这一发现有助于评估震后滑坡的潜在失稳风险、确定有效的重建时机并降低震后可能长期持续的风险和重建资源的浪费。相关研究成果发表在2025年2月的Nature Communications。

地震会引发滑坡、含水层渗透性和河流流量等地貌和水文的瞬态变化,这些变化虽然短暂,但其作用可持续多年,从而增加了主震后的风险。这反映了震后浅层地下力学性质的改变,尤其是表现出的地震波速下降及其缓慢恢复(时间从几天到几年不等)。恢复过程表现出类似“弛豫”的现象,这在自然物质和结构中普遍存在。当前,主要通过地震干涉法提取波速变化,并用指数衰减模型拟合恢复过程,但该方法无法揭示恢复时间的控制机制,也难以描述现实中常见的对数恢复趋势,因而限制了其预测能力。

为提升解释与预测能力,部分研究者尝试采用基于接触力学和摩擦物理的模型,将波速变化率与当前状态相联系,希望利用地震数据预测恢复的持续时间。然而,现有研究大多关注单次地震,忽略多次事件叠加对弛豫过程的影响,进而限制了这些物理模型的应用。因此,发展具物理基础的恢复模型对于震后灾害评估与监测具有重要意义。

该研究旨在估算多次地震后每日地震波速变化,以改进目前自然地质系统中的震后地下恢复模型。研究选择位于智利阿塔卡马沙漠(Atacama desert)的PATCX地震台站,利用地震干涉测量技术,从环境噪声中提取地震波速变化,并结合相图分析探讨恢复过程的动力学特征。

1. 地震损坏引起的地震波速变化

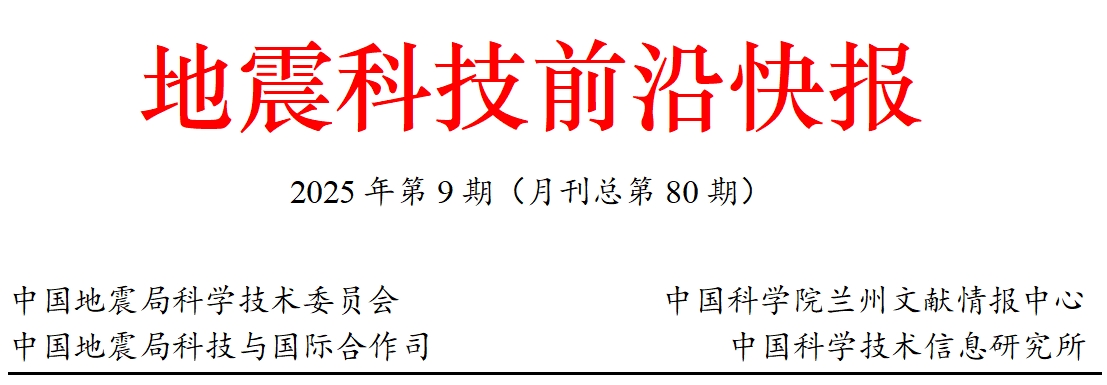

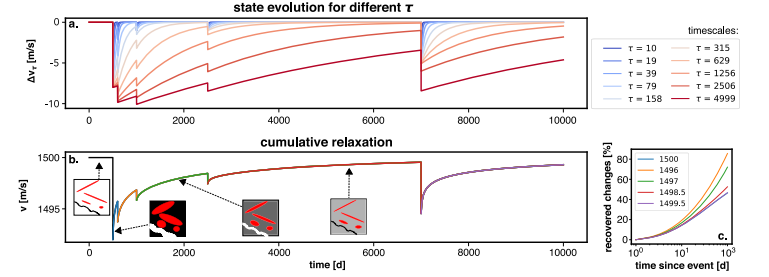

图1 智利PATCX台站13年的地震波速数据,包括托科皮亚地震和伊基克地震造成的瞬态变化。(a)黑线表示相对于参考速度1500 m/s(水平灰线)的相对地震波速变化,红线表示由于所记录的温度波动而对热应变进行的校正,顶部的点标记了主要余震的发生情况;(b)研究区域地图,星号表示主震的震中;(c)在对数时间轴上绘制的主震后前1 000天内的地震波速恢复图;(d)地震波速恢复图,按相应初始速度下降的幅度进行归一化

研究获得的时间序列显示,2007年Mw7.7托科皮亚(Tocopilla)地震和2014年Mw8.2伊基克(Iquique)地震后,PATCX站点的相对地震波速分别下降了15 m/s和35 m/s。两次地震之后,地震波速都经历了三到四年的恢复期,伊基克地震后的地震波速恢复期更长。余震和较小地震导致的额外波速下降和相关恢复非常明显,尤其是在托科皮亚地震之后。另外还发现,只要排除其他影响(例如水文因素),就可以通过测量震后最初几周的地震波速变化率来预测恢复时间。

通过考虑恢复变化相对于速度降幅的百分比,研究人员对恢复率进行了归一化。结果表明,尽管两次地震造成的速度降幅不同,但它们都引发了弛豫行为,并且在震后最初1 000天内具有相似的恢复周期。此外还发现,在主震后前200天的恢复中,同震速度大约下降了一半,而所伴随的速度降较小的余震对弛豫持续总时间没有显著影响。

2. 地震事件后恒定的恢复周期

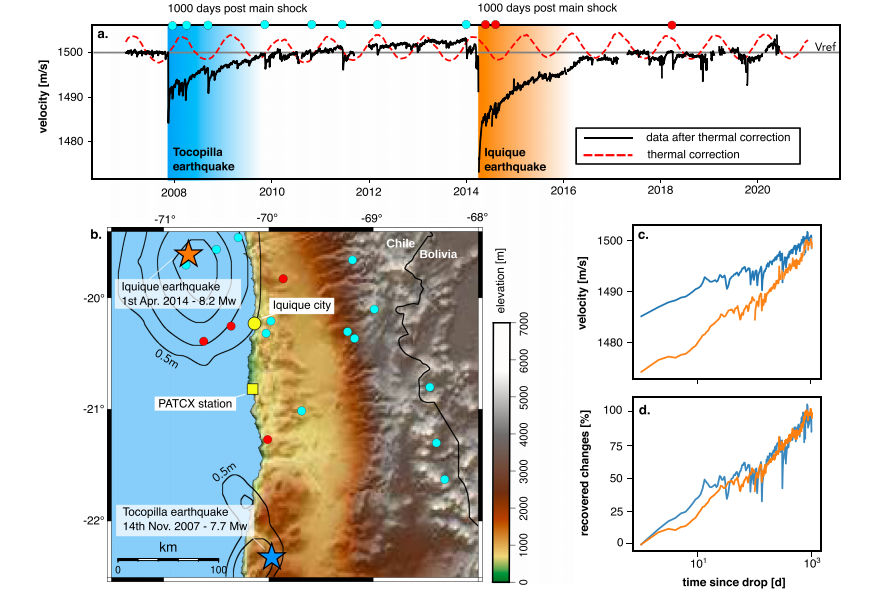

在托科皮亚地震和伊基克地震后,地面震动前的瞬态地震波速以及恢复时间都非常相似。因此,研究认为,地下弛豫取决于介质特性,而非地面震动的初始强度,并且具有固有的恢复周期。通过分析余震后的地震波速恢复情况,扩展地震前速度下降的条件范围,可以进一步探究这一假设。研究发现,余震前的地震波速与随后的恢复持时之间似乎存在相关性。在时间序列中,根据余震推断的时间τmax(恢复到地震波速下降前所观测到水平需要的时间)可以用与下降前速度的指数关系来描述。

利用这种拟合的指数关系,研究创建了一个具有多个弛豫周期的时间序列。即使这个合成时间序列与完整的测量数据集不直接拟合,但它与仪器数据总体上具有良好的一致性。然而,不能排除震前速度和τmax的标度关系可能是由于多次恢复的共同演化,这种恢复以所有地震后单一恒定的恢复周期为特征。研究表明,在该研究的围压和动态应变范围内,可以使用单个τmax值来模拟整个时间序列。在PATCX,伊基克和托科皮亚地震后观察到的总恢复持续时间约为3年,但实际上,它是多次地震事件(主震及其余震)激发1.5~2年的基本恢复时间的结果。

3. 可描述近地表地震损坏的物理框架

研究指出,地震引起的浅层地下介质波速下降具有明显的恢复过程,其时间在特定地点保持相对恒定,可通过对该地以往地震后的恢复过程和余震序列进行分析而开展预测。然而,这一特征无法直接用现有的经典“状态变量”模型解释。传统模型,如速率-状态摩擦模型或接触力学模型,假设目标变量(此处为dv/dt)的演变通过恢复函数对应于变量本身v(t)的单个值,这通常适用于单次弛豫事件。但该研究在不同的状态速度v(t)下观察到相同的dv/dt变化率,表明拟合模型的参数需要在每次波速下降和恢复的循环中调整。

图2 将波速下降前的速度水平作为弛豫时间和相应合成时间序列的控制。(a)各次地震事件后的恢复,通过下降幅度进行了标准化,颜色表示下降前的速度;(b)对a中所示恢复的最大拟合恢复时间;(c)通过叠加弛豫时间构建的合成速度时间序列,其关系如b中所示;(d)通过叠加恒定的弛豫时间构建的合成速度时间序列;(e)所有测试模型的纳什-萨特克利夫效率(NSE)

为此,该研究提出一种新的物理框架,认为地震波速变化是地下多种不同类型结构的特性叠加的结果。这些结构分别具有不同的恢复动力学特征和时间尺度,遵循各自的状态变量方程。通过将多种过程的恢复行为进行叠加,可以重现实测的对数型波速恢复曲线。研究人员在PATCX观察到,在长期恢复过程中,系统行为主要受最长恢复时间(τmax)主导。当系统接近参考波速时,仅剩恢复最慢的结构仍处于活跃恢复状态,其他快速恢复结构已趋于稳定。

图3 不同状态变量与平均弛豫的叠加。(a)每条曲线显示具有不同特征时间尺度的状态变量的演变;(b)a中所有状态变量的平均演变;(c)以对数-线性尺度描绘b中弛豫阶段的前100天,并根据初始波速下降的幅度进行归一化

研究还表明,地下介质的力学性质控制着其弛豫行为和恢复时间,而地面震动强度仅控制着速度变化的幅度或损坏的程度。如果浅层地质材料的这一恢复机制成立,则可推广至人工结构。进一步了解特定类型缺陷与恢复时间之间的关系,有助于开展针对性的材料损伤评估与测试。在震源物理领域,这一机制可用于探讨断层愈合过程中触发余震的可能性是否由界面性质控制,而非动态应变幅值。此外,通过早期监测小震数据,能够推测特定地点的最大恢复时间常数τmax,并将其应用于更大地震及其余震序列。

来源:Illien L, Turowski J M, Sens-Schönfelder C, et al. Predictable recovery rates in near-surface materials after earthquake damage. Nature Communications, 2025, 16(1): 1790.

实验室地震揭示了断层弯曲控制的多种破裂行为

天然断层通常是非平面的,并表现出多个弯曲,这些弯曲以不同的角度偏离一般的断层方向。虽然这种偏差被认为是控制地震传播的关键因素——控制地震的烈度和震级,但关于弯曲如何影响地震破裂的直接实验证据几乎不存在。研究人员展示了动态摩擦破裂与不同角度的断层(双)弯曲相互作用的直接实验观察结果。研究人员在模拟材料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中进行实验,利用超高速摄影捕捉到了地震通过断层弯曲传播时,演变出的复杂破裂动力学的高精度全场图像,以及由此产生的近场地面运动。释放弯曲(releasing bend,随断层滑移发生延伸)会加剧破裂,主要是因为其会促进向超剪切传播速度(高于中等剪切波速度)的转变,并形成一种裂缝状破裂形式。抑制弯曲(restraining bend,随断层滑移发生收缩)则会减缓或阻止破裂。令人惊讶的是,研究发现,在中等角度的抑制弯曲处,二次反向传播的超剪切破裂会自发触发。这些自然断层几何形状对地震破裂行为和范围的限制,对震源物理学、地震灾害以及地震数据的解释具有重要意义。相关研究发表在2025年4月的Proceedings of the National Academy of Sciences。

近年来,地震学的发展使得地震破裂时空演化的建模更加精细,进而揭示出了大型地震破裂过程的复杂性。然而,这些复杂破裂行为的成因仍不清楚。天然断层在各个尺度上通常具有非平面几何特征,包含多种不同方向的弯曲结构,根据它们在断层滑动过程中是收缩还是伸展,这些弯曲被称为抑制弯曲或释放弯曲。数值模拟表明,这种几何异质性可导致破裂减速、终止、加速,甚至转变为超剪切传播。对“双重弯曲”(两个平行断层段通过一个短的断片相连)的模拟研究显示,当弯曲角度较大时,破裂往往会终止。但最新的地表破裂分析表明,破裂甚至可能分别破坏30°和40°的释放性弯曲和抑制性弯曲。

研究人员通过实验手段探究地震破裂在不同角度断层弯曲结构中的传播行为,揭示出断层几何特征对破裂动态的控制机制。研究采用两块加载的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)板作为模拟材料,在其间预设摩擦界面并引发“实验地震”,通过超高速摄影和数字图像相关法(DIC)记录断层破裂的全过程,获得高分辨率的全场位移和速度数据。实验过程中,系统地测试了不同弯角(5°~30°)的断层几何结构对破裂传播的影响。

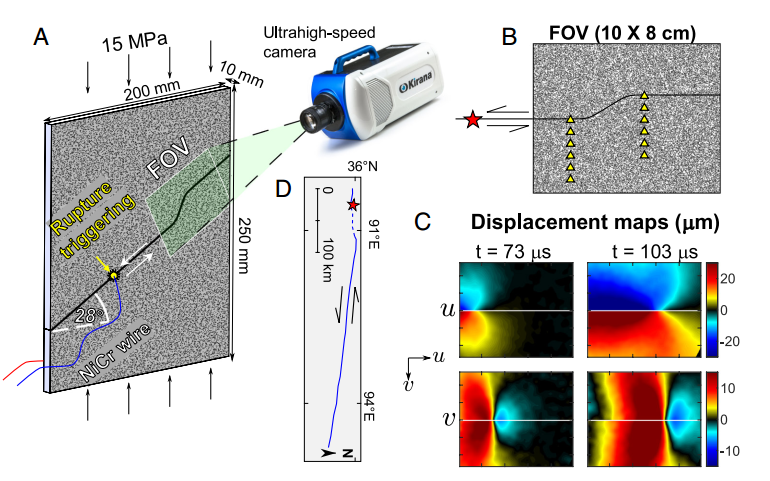

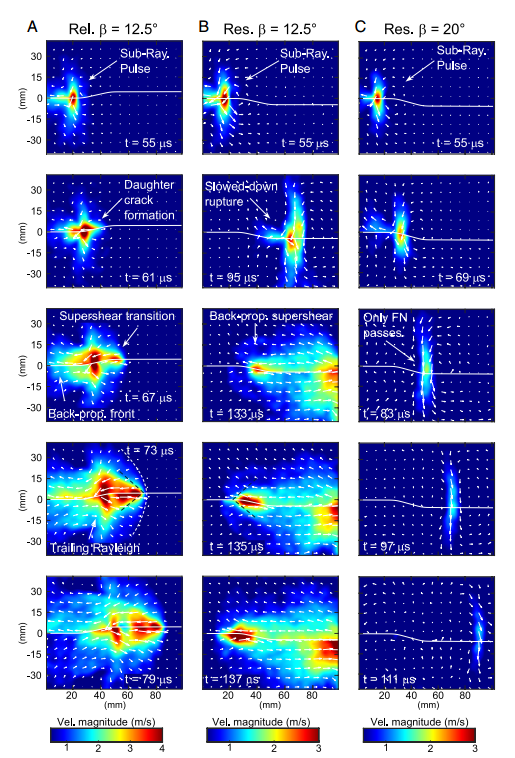

图1 对地震破裂与断层弯曲相互作用进行成像的实验装置。(A)动态剪切破裂被手动触发,并在两个受力PMMA板之间的摩擦界面上传播,其几何形状代表自然断层弯曲;(B)摄像机捕获的FOV(视场角)被界面(黑线)一分为二,破裂成核的位置用红星标记;(C)在具有平面界面的参考实验中,使用DIC获得的断层平行(u)和断层正向(v)位移图;(D)修正后的2001年8.1级地表破裂轨迹

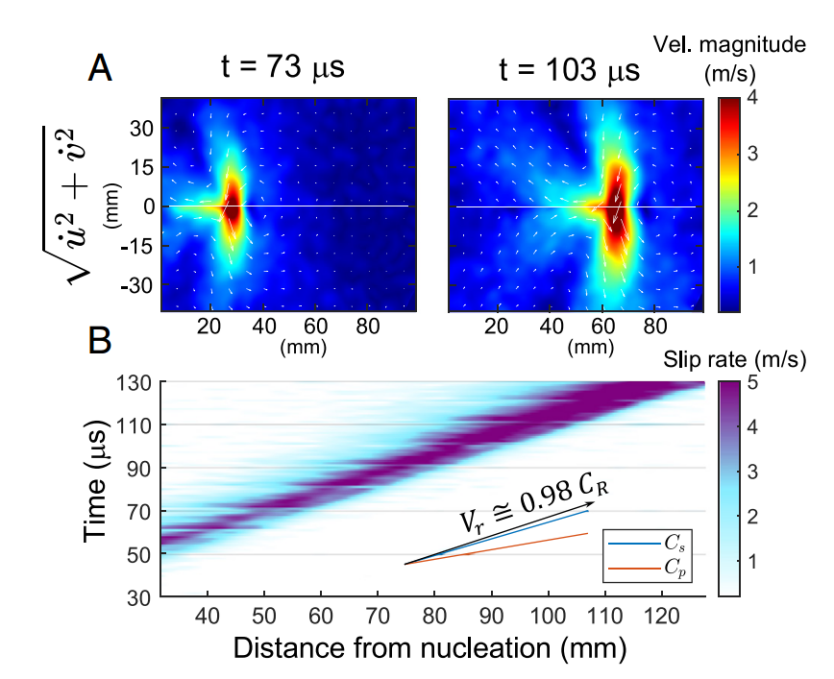

研究发现,几次地震都表现出与释放弯曲相关的、向超剪切破裂速度的转变。数值研究表明,由于释放几何形状或类似的具有更高预应力的断片(fault patch),破裂可以加速到超剪切速度。其他数值研究表明,单个凹凸体(asperity)可以促进向超剪切的转变,但每个角在整个破裂动力学中的作用仍不清楚。在高时空分辨率下,研究人员的实验测量证明了断层弯曲对地震破裂的显著影响,以及地震破裂对弯曲角度的依赖性。12.5°≤β≤30°的释放弯曲促使破裂向超剪切速度转变,破裂类型从脉冲状转变为裂缝状,并伴有弯曲左边缘滑移速率的爆发和滑移前缘的反向传播。这些效应放大了弯曲前后的近场FP(断层平行方向)速度。

图2 平面断层上的破裂传播。(A)具有平面界面的参考实验中的粒子速度大小;(B)A中所示实验中,FOV内滑移速率随时间的变化

然而,抑制弯曲主要起到几何障碍的作用,即减缓或阻止破裂的传播。这种效应已被广泛认可,并在大地震的地震数据中被观测证实。具体而言,研究人员的实验表明,阻止破裂的抑制弯曲角度为β≥15°,这与先前数值和地质研究表明的弯角一致。最近,对高分辨率绘制的多个地表破裂的分析表明,破裂可能会通过角度更大的弯曲传播,并且抑制弯曲和释放弯曲之间的差异可能比这里观察到的要小。与该实验不同,自然地震破裂受到断层过去地震的影响,并且通常通过非均匀介质(涉及断层几何形状、应力场和材料性质等方面)传播。例如,在非平面断层的地震周期模拟中,部分破裂序列可能导致断层沿线某些区域积累大量应力,甚至最终可以通过大地震破裂释放这些应力。研究人员分析了单个破裂在均质材料和载荷中的单个弯曲中的传播,从而对弯曲角度、初始应力和破裂行为之间的关系提供了直接约束。实验还表明,β≥15°的抑制弯曲可作为近场位移的偏振器,允许FN(断层法向,fault-normal)位移通过,同时阻挡FP位移。

图3 弯曲方向对破裂传播的影响。不同角度(β)弯曲的释放(A)和抑制(B)过程中,滑移速率沿FOV随时间的变化

10°<β<15°的抑制弯曲具有双重动力学效应:它们将与破裂前缘相关的FP和FN分量分离,减缓FP分量的传播,并在FN分量通过时降低滑移速率。然而,破裂通过弯曲后,一系列连续的、范围和强度不断增加的超剪切破裂从弯曲向后传播,同时增强了地面运动。数值模拟中产生了由约束几何形状引起的反向传播破裂前缘,并且可能在地震数据中被发现。此外,米级岩石样品的直剪实验发现了与断层凹凸体相关的反向传播破裂——反向传播破裂可能难以从地震数据中解析,而且可能比目前认识到的更为常见。

研究认为,这些反向传播破裂是由弯曲处的时间滑移不足和剪切应力(τ)升高引起的。当破裂通过弯曲处并恢复滑移速率后,弯曲处滑移速率的降低和滑移不足导致τ相对于周围界面更大。随着主破裂继续向右传播,它会增加弯曲处的应力,直至达到临界水平,从而导致二次反向传播破裂的成核。当这些破裂向后传播时,它们会使尚未完全从主破裂中愈合且剪切阻力较低的部分再次破裂,从而使其能够以超剪切速度传播。这些反向传播破裂的发生与抑制弯曲处的障碍性质直接相关。它们只能在一定角度范围内产生,一方面,这些角度会通过减缓或暂时停止破裂而造成显著的滑移不足,另一方面,却不能完全阻止破裂。

图4 与断层弯曲相互作用过程中的全场破裂动力学。(A)当破裂传播通过β=12.5°的释放弯曲时,在其上半部前方形成了一条子裂纹;(B)β=12.5°的抑制弯曲局部减缓并降低了破裂的滑移分量;(C)β=15°抑制弯曲处的破裂停止并失去其滑移分量

整体而言,不同方向的断层弯曲可以产生自然地震中观察到的各种现象。这些现象包括向裂缝状破裂的转变、超剪切转变、减缓和延迟破裂,以及动态触发的反向传播破裂。此外,由于断层轨迹通常由多个断层弯曲组成,因此一系列断层弯曲可能会带来多种复杂性。例如,2022年中国青海门源6.6级地震,该地震以异常高的滑动开始,但突然放缓,并被两个连续的断层弯曲(每个弯曲约10°)所阻止。

来源:Gabrieli T, Tal Y. Lab earthquakes reveal a wide range of rupture behaviors controlled by fault bends. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025, 122(17): e2425471122.

利用GNSS探测北安纳托利亚断层沿线的毫米级慢滑事件

大多数活动断层的构造应变通常在地震中剧烈释放,然而,一些断层滑动缓慢,要么稳定地释放应变(稳定蠕变),要么突然发生短期爆发——这些活动被称为慢滑事件(SSE)。活动断层通过无震滑移释放地壳中储存的部分弹性应变能,然而,这些不同类型的无震滑动之间的空间和时间相互作用(尤其是在深度上)尚未量化过。来自土耳其和德国的科学家提出了一种结合大地测量参考框架定义和时间序列分析的策略,以从GNSS(全球导航卫星系统)数据中提取慢地震事件。研究人员沿着北安纳托利亚断层的中段,对GNSS地面运动时间序列应用多通道奇异谱分析(MSSA),检测到一次4.8±0.08震级的浅层SSE(深度2~5 km),持续26±5天,与当地蠕变仪的观测结果一致。这一事件被4.9 km断层段上的5个位移传感器(蠕变仪)和跨度约80 km的5个GNSS传感器记录了下来。进一步分析表明,滑动相当于4.8级地震,延伸至10 km深处,大部分滑动集中在伊斯梅特帕夏(Ismetpasa)以西5×5 km的区域内。这一研究证实SSE可在断层稳定蠕变段附近反复出现。最后,研究讨论了稳定蠕变和SSE如何在断层段上进行空间和时间相互作用。相关理论发现或许能为理解地震成核的方式和时间提供一个新框架。相关研究发表在2025年5月的Geophysical Research Letters。

自20世纪60年代以来,无震滑移被认为是地震周期中的关键组成部分,这对Reid(1910)“仅地震释放弹性能量”的理论提出了挑战。无震滑移可在地震周期各阶段以不同机制发生。尽管SSE多见于俯冲带,但在大陆断层中也有观测记录,同时,这些大陆断层中的SSE与长期无震滑移的具体关系也研究不足。研究人员提出识别大陆走滑断层SSE的方法,以探讨不同无震滑移模式之间的相互作用。

北安纳托利亚断裂带(NAFZ)的中部是研究此类相互作用的绝佳地点,该区域1944年发生7.4~7.6级地震后,伊斯梅特帕夏段出现数十厘米的震后滑移。自20世纪60年代起,该段以6~7 mm/yr速率持续蠕滑,InSAR数据显示无震滑移沿断层延伸达70 km。此外,该区域还记录到短期SSE事件,最新研究显示其复发周期为2~2.5年,仅影响稳态蠕滑区的边界,且深部时间动态过程分辨率有限。

该研究分析了蠕变仪和GNSS数据,以调查2019年末至2020年初的SSE。研究人员将局部参考框架定义与MSSA相结合,以从嘈杂的GNSS数据中提取和表征小的SSE,并将结果与蠕变仪观测结果进行比较,进而探讨SSE与NAFZ中的长期蠕变之间的关系,分析驱动该区域无震滑动的潜在机制。

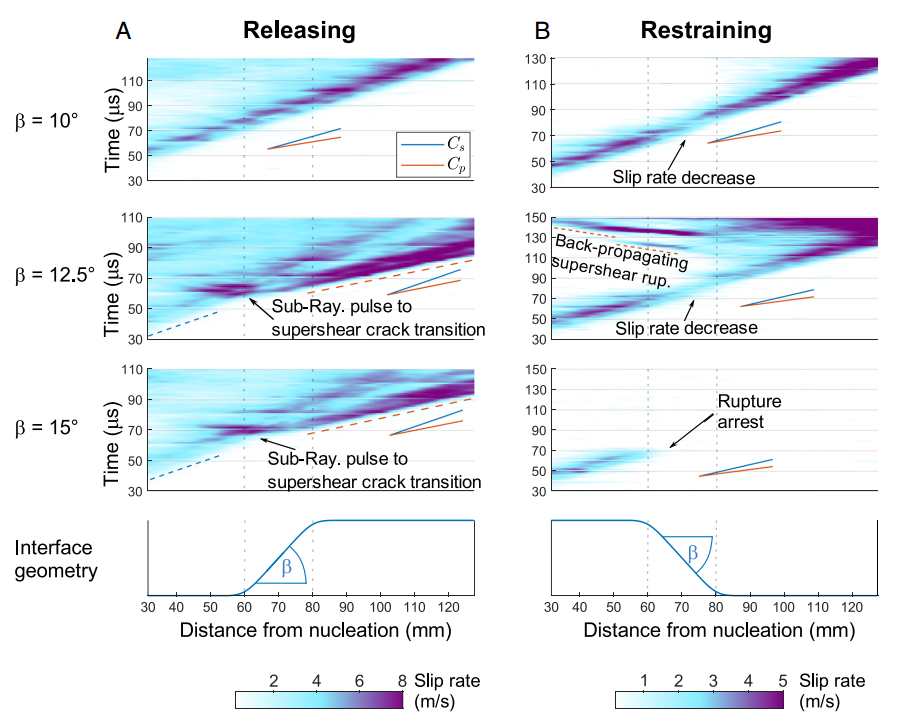

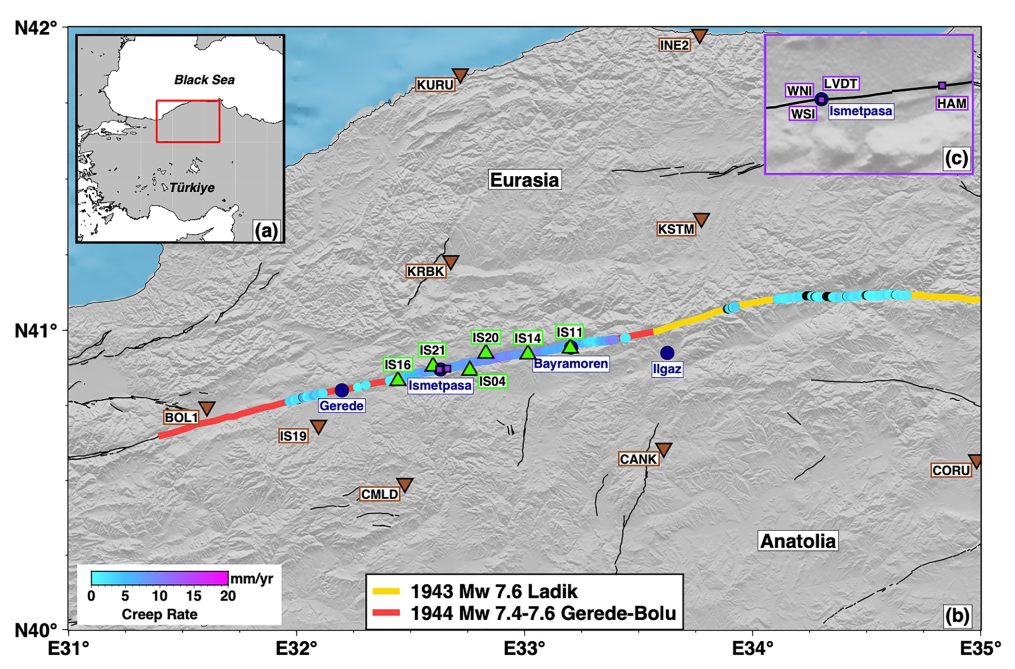

图1 构造背景:(a)研究区位置在土耳其境内;(b)研究区域位于NAFZ中部附近

研究人员探测到一次SSE,并将其解读为在伊斯梅特帕夏地表蠕变仪西侧断层约5×5 km深的地下区域形成,然后向东传播,进而形成的一次浅层(<2 km)蠕变事件。通过将SSE滑动模型与该地区先前的研究进行比较,发现了该地区无震滑动的特征:稳态蠕变和每2~5年发生一次的爆发式SSE。分析表明,该地区的SSE具有构造起源,主要是无震的,并且与地震活动无关,尽管大气压力变化可能促成了其触发。

1. GNSS与蠕变仪观测结果的一致性

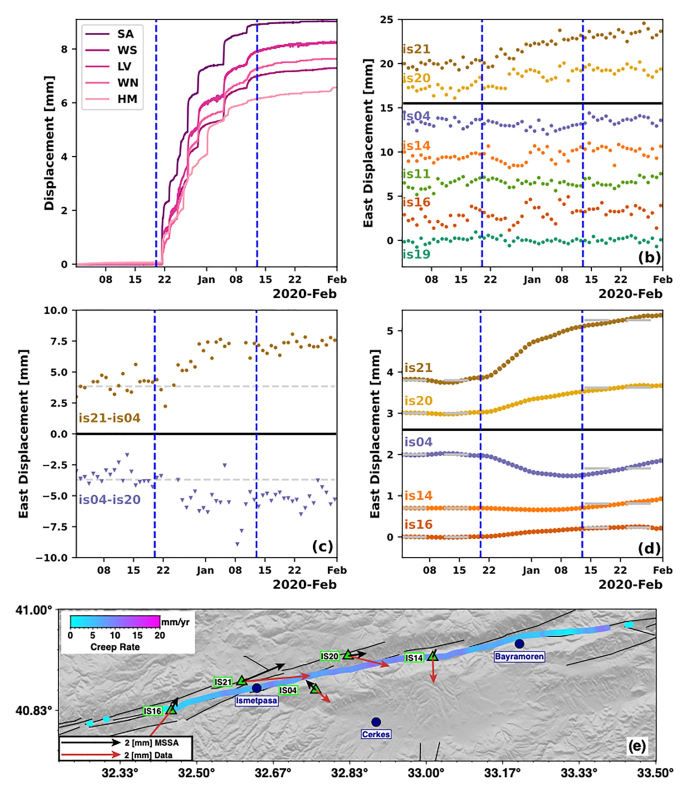

图2 大地测量观测:(a)伊斯梅特帕夏附近的蠕变仪位移,按站点进行颜色编码(SA:Sazlik西部,WN:Wall北部,WS:Wall南部,HM:哈马姆利,LV:线性电压传感器);(b)伊斯梅特帕夏地区站点的原始东西向GNSS位移,按名称进行颜色编码,黑线将断层南北的站点分开;(c)伊斯梅特帕夏附近站点对的东分量基线;(d)五个站点的MSSA第一分量位移,灰色虚线表示SSE前后的平均位移;(e)GNSS位移(红色)和MSSA第一分量(黑色)的地图视图

分析结果表明,蠕变仪观测到的滑移与GNSS观测站观测到的滑移之间存在高度一致性,尤其是在发生时间和持续时间方面。但是,也存在一些差异,主要是观测到的位移和估计的矩震级。在弹性半空间中,蠕滑事件接近地表时,滑移随深度减小,因此GNSS反映的是平均滑移,而蠕变仪记录的是局部滑移。同时,GNSS估算的地震矩震级(4.8±0.08)比蠕变仪估算的矩震级5.0级更能代表此次SSE。

蠕变仪阵列捕捉到此次SSE向东传播的过程,滑移过程包含初始滑动及6个逐步完成滑动的后续子事件,最大滑移速率分别在7分钟后出现在西侧540 m处的伊斯梅特帕夏传感器,及26分钟后出现在东侧3.13 km处的哈马姆利(Hamamlı)传感器。子事件模式未被GNSS捕捉,但2020年1月1日前后滑移速率发生变化,说明SSE具有时间复杂性,是当前正演模型难以反映的。

目前,已有记录表明,GNSS和蠕变仪在多个断层系统中同时观测到SSE。如果GNSS要对蠕滑断层深部实现亚厘米级滑移的分辨率,需具备亚毫米级噪声控制能力。该研究表明,GNSS可达到此精度,并证实NAFZ段的蠕变仪观测到的滑移并不限于浅层,而是延伸至地壳下几公里。这为理解断层力学和改进地震矩-震级标度关系提供了重要依据。

2. 驱动SSE的机制

在2019年12月至2020年2月期间,土耳其灾难应急管理处(AFAD)和土耳其坎迪利观测站与地震研究所(KOERI)均未报告研究区内发生地震或采石爆破事件,国际地震目录也未记录到远震波可能引起的应力触发。因此,研究人员发现的SSE并非由地震动态应变触发。然而,不排除区域地震目录未记录的微地震可能通过地震/无震相互作用间接触发SSE。

此次SSE前,气压发生了显著变化。由于这些事件(降雨引起的地表载荷和气压的地表卸载)发生在地表滑移开始数小时之后,因此,它们不可能直接触发滑移。然而,由于风暴锋逼近而产生的气压卸载,将在降雨和气压事件到来之前导致地表应变和倾斜。

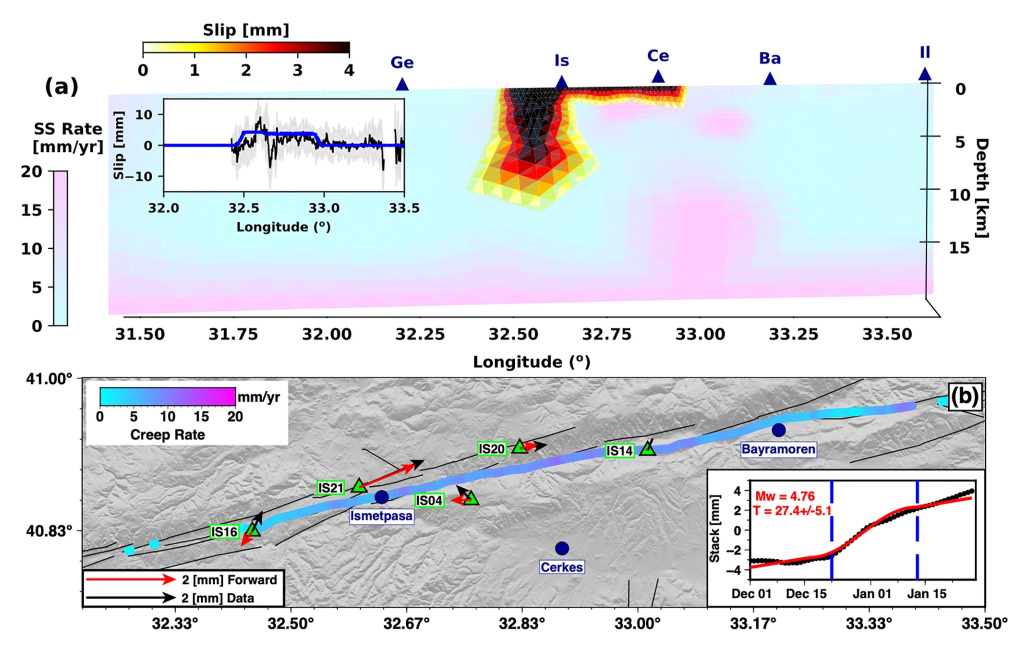

图3 滑移分布和模型性能:(a)沿NAFZ中段的SSE滑移分布,背景显示长期滑移速率及锁定区域(浅蓝色)和蠕动区域(粉色),深蓝色三角形是断层沿线的城镇,插图比较了InSAR地表滑移(黑色)与该研究的SSE滑移(蓝色)及相关的不确定性;(b)MSSA位移图(黑色箭头)和SSE滑移模型的预测值(红色箭头)

蠕变仪观测显示,2019年的滑移从伊斯梅特帕夏以西开始,并向东传播。这一区段对应于滑移速率过渡带,研究认为可能是由于观测期间积累的多个SSE造成的。相较之下,伊斯梅特帕夏以东的滑移局限于浅层(<2 km),因为GNSS模型显示,无需深部滑移来匹配观测结果。该区域(伊斯梅特帕夏以东)滑移速率为6~10 mm/yr,深部蠕滑速率为其两倍,没有滑移延伸至长期蠕滑段,但InSAR曾观测到2013、2017年及本次事件中0~4 km的浅层滑移,表明存在重复发生的浅层SSE,复发周期约为2~3年。

研究还发现,两类无震滑移在本区段共存:一类为伊斯梅特帕夏下方0~5 km范围内的突发型滑移,向东延伸至20 km内的0~2 km浅层;另一类为2~10 km深度范围内,以2 cm/yr速率持续滑移的稳态蠕滑区。该结果说明,此前使用GNSS、蠕变仪、LIDAR及大地测量手段长期监测的无震滑移行为并不能完全代表整个区域的滑移特征。

研究人员假设伊斯梅特帕夏SSE的发生是因为该区域受到相邻稳态蠕滑段的弹性加载。若该区域以1.5~2.0 cm/yr的速率滑移,而每次SSE释放4~8 mm滑移量,则事件复发周期为2~5年,与蠕变仪和InSAR的观测一致。另外,该研究区内无地震活动记录,所以认为SSE主要是无震的,且不是由后滑引发的。这一认识得到了无震滑移和地震周期数值模型的支持。

来源:Özdemir A, Jara J, Doğan U, et al. Detecting millimetric slow slip events along the North Anatolian Fault with GNSS. Geophysical Research Letters, 2025, 52(10): e2024GL111428.

主送:中国地震局领导

编发:中国地震局地震预测研究所