本期概要

1、南岛光速地震学实验(SISSLE):新西兰西南地区阿尔卑斯断层及沿线的分布式声学传感

新西兰与澳大利亚合作开展SISSLE实验,利用商用暗光纤通过分布式声学传感(DAS)技术,对阿尔卑斯断层进行高时空分辨率观测。结合节点地震仪与长细阵列数据,成功记录大量微震与远震信号,验证了DAS在断层结构成像、地震重定位及环境监测中的巨大潜力。

2、使用机器学习预测增强型地热系统中的诱发地震活动:挑战与机遇

研究利用机器学习模型预测增强型地热系统(EGS)中累积地震矩(CSM),结合地震目录与注入参数,在库珀盆地等复杂场景中显著提升预测精度。结果表明,特征丰富模型在断层活跃区更有效,但在低聚集性区域效果有限,强调需结合多参数与数据增强提升模型鲁棒性。

3、钻孔观测到南海海沟大逆冲断层上的迁移性浅层慢滑

通过日本南海海槽海底钻孔孔隙压力数据,研究发现两次浅层慢滑事件(SSE)以每天1–2 km速度向海沟迁移,起始于距海沟30 km处。SSE与高孔隙压力、低应力区密切相关,并伴随震颤或甚低频地震,揭示浅部断层具备周期性应变释放能力,对海啸与地震风险评估具重要意义。

南岛光速地震学实验(SISSLE):新西兰西南地区阿尔卑斯断层及沿线的分布式声学传感

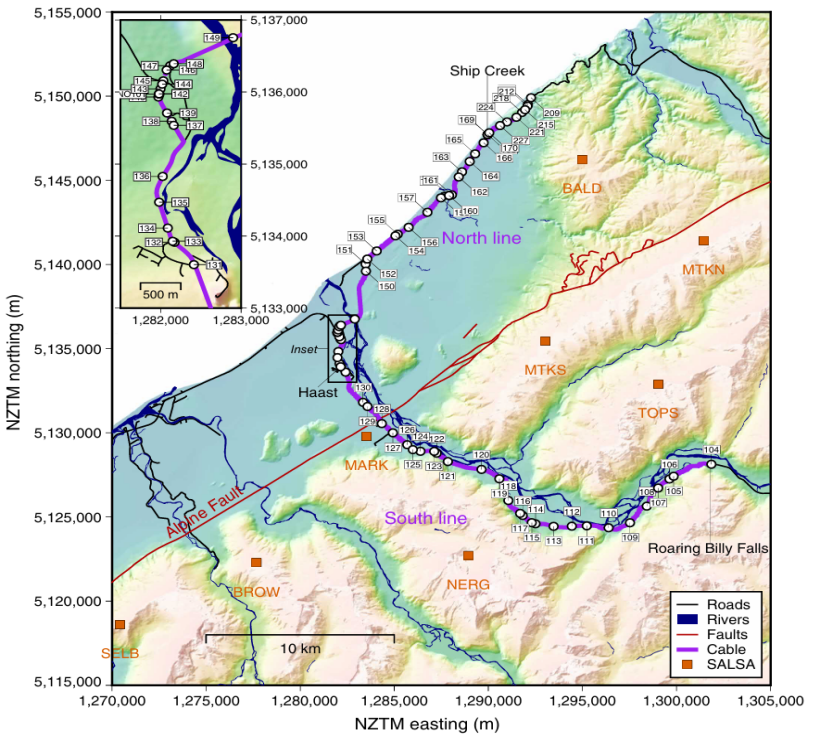

分布式声学传感(DAS)旨在通过提供密集的空间采样和时间分辨率,以彻底改变观测地震学。DAS将长段光纤电缆改造成数千个间距为米的独立传感器,并利用光来测量地震波穿过光纤时产生的地面运动。澳大利亚和新西兰的科学家合作开展的南岛光速地震学实验从两条暗通信光纤采集DAS数据(位于新西兰西南地区哈斯特附近的高速公路沿线),其中一条垂直穿过阿尔卑斯断层,另一条与阿尔卑斯断层和塔斯曼海海岸线近乎平行。同时,还通过在阿尔卑斯断层表面迹线1 km范围内部署24个节点地震仪进行数据的补充采集。研究人员介绍了实验装置,分享了初始处理步骤,以及DAS阵列的初步观测结果。DAS阵列分两个阶段,部署近5个月,2023年2月下旬至5月中旬首次部署,2023年10月至11月再次部署。相关研究发表在2025年5月的Seismological Research Letters。

南岛光速地震学实验(SISSLE)是澳大利亚国立大学与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作开展的一项跨塔斯曼的地震学研究,首次利用长距离的商用暗光纤分布式声学传感(DAS)技术穿越活跃板块边界——新西兰南岛的阿尔卑斯断层。实验于2023年分两阶段进行,部署了两条分别平行和垂直(该条光纤亦穿过断层)断层走向的光纤(分别约18 km和30 km)。研究重点区域哈斯特(Haast)是地震易发区。为增强观测,研究团队在光缆沿线布设了24个短周期地震仪,并结合长达450 km的南阿尔卑斯长细阵列(SALSA)数据,提升了对断层结构与微震活动的识别能力。

研究聚焦于新西兰南岛阿尔卑斯断裂带的地震活动与断层结构,DAS系统采用Silixa iDAS 2.5设备,以1 kHz采样率和4 m通道间距进行数据采集,重点探测与阿尔卑斯断层相关的低震级地震、滑坡、雪崩等微弱信号。研究过程中,采用重锤敲击测试与GPS车辆追踪法实现光纤通道地理定位,并辅以交通噪声和互相关函数分析来识别耦合较弱的通道。

1. 仪器部署情况

2022年,新西兰电信公司Chorus Ltd.在连接瓦纳卡(Wānaka)和南岛哈斯特的6号公路沿线铺设了一条光纤,除提供宽带服务外,也为阿尔卑斯断层及其邻近区域的地震观测提供了宝贵资源。光纤的接入点位于哈斯特小镇机场旁的机房,便于连接哈斯特北向和东南向的光纤,并获取电力供应。南线光纤穿过活动的阿尔卑斯断层,长度约为30 km。北线光纤与阿尔卑斯断层和塔斯曼海海岸线平行,长度约18 km。

图1 新西兰南岛西部的哈斯特地区地图,显示了SISSLE中用于分布式声学传感(DAS)测量的光缆(紫线)的位置

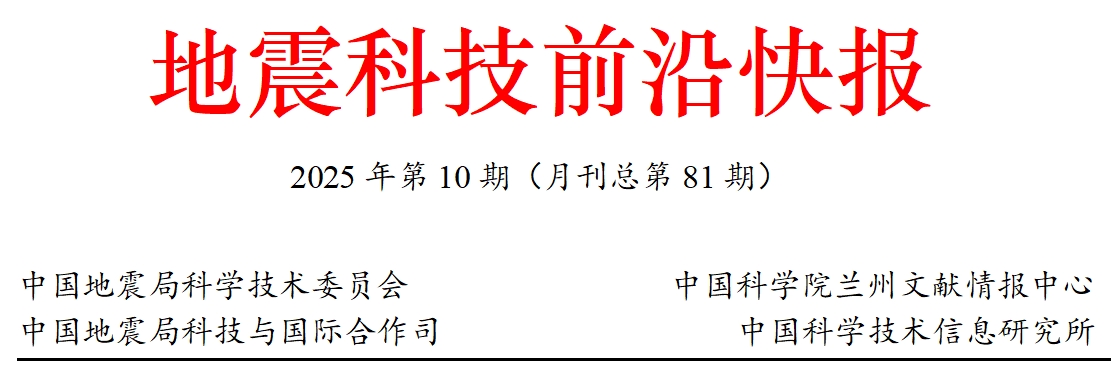

2023年2月23日,Silixa iDAS 2.5分布式声学传感设备正式安装,采样频率为1 kHz,通道间距4 m,标距10 m,主要用于探测阿尔卑斯断层附近低震级地震、山体滑坡及雪崩等微弱信号。设备配备UPS电源、GPS天线、NAS存储系统与远程通信设备。系统首阶段连续运行37天,记录37.65 TB数据。随后,更换储存设备,于5月20日结束监测,共记录58 TB。

在DAS采集的第二阶段,DAS系统配置有所调整,采用ONT光纤网络终端替代蜂窝路由器,实现询问器和NAS的直接远程访问和数据下载。该阶段从2023年10月9日起,在南线光纤连续运行43天,记录数据约45 TB。

为对数据进行补充,在DAS采集的第一阶段,同步部署5个短周期的SmartSolo三分量地震仪,布设于DAS光缆两端和断层带内,采样频率250 Hz,持续运行约35天。2023年4月更换两个节点的传感器后,继续记录约35天,直至5月。2023年10月10日,布设24个节点仪器(其中22个以约100米间距布设于断层带内),再次运行至2023年11月21日。

图2 SISSLE采集期间使用的网络。橙色和蓝色分别表示Chorus Ltd.和科学团队的设备,FUT:被测光纤,GPS:全球定位系统,iDAS:Silixa询问器,NAS:网络化档案存储,ONT:光网络终端,OSDF:光路配线架,UPS:不间断电源

2. 数据质量和可用性

实验以1 kHz采样率和4 m空间分辨率进行数据采集,共采集约140 TB数据。南线包含7488个通道,北线包含4544个通道,通道编号从询问器单元开始(首个编号为零)。第一阶段数据采集从2023年2月23日开始,于5月19日结束,历时约86天,获取95.81 TB数据。第二阶段从2023年10月10日开始,于11月21日结束,约43天,记录45 TB数据。

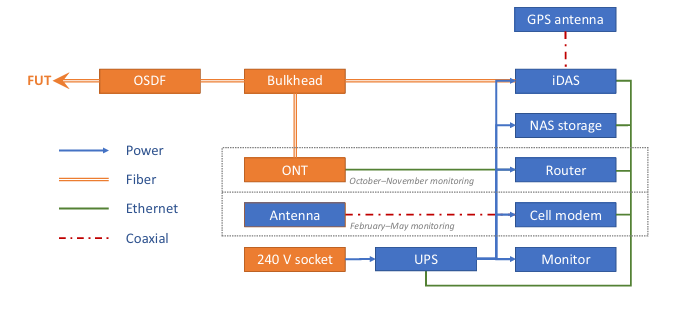

图3 图1插图所示南线位置记录的地震示例(垂直于阿尔卑斯断层)。(a)145 km外的4.5级地震(UTC 03-03-2023 16:38:23),当地时间半夜,无交通信号,滤波频率为1~15 Hz;(b)175 km外的4.6级地震(UTC 17-03-2023 00:00:19),当地时间中午左右,有明显的交通噪音,滤波频率为1~15 Hz;(c)小型2.5级地震(UTC 27-03-2023 08:58:59),当地时间傍晚,距离光纤东侧约30 km,无交通噪音,滤波频率为1~15 Hz;(d)当地时间中午左右,克马德克群岛发生7.0级地震(UTC 2023年3月16日 00:56:00),距离DAS阵列约18度或2000 km

3. 初始观测

在约140天的DAS观测期间,新西兰地质灾害信息中心GeoNet共记录到6809次局部和区域地震,其中97次地震发生在DAS阵列100 km范围内。这些地震波形数据对分析断裂带内的波形复杂性具有重要意义,也有助于识别断层导波(guided wave)或与低速断层结构相关的特征。大部分地震事件来自垂直于阿尔卑斯断层、约30 km长的南线光纤,北线光纤也记录到1个地震事件。由于光缆靠近公路,交通噪声在白天较强,夜间则会出现长时间无车辆信号的情况。

此外,还观测到与桥梁位置对应的高振幅信号,这是因光纤位于悬挂在桥下的导管内,与地面不耦合所致。相反,部分光纤段则完全缺乏信号,可能由于光纤耦合不足、接头或接入孔处存在额外的光纤环路或线轴。此外,SISSLE还记录到52次震级大于6级的远震。这些远震事件将通过DAS数据与地震图(源自节点地震仪)的结合,用于对地壳和地幔的深部结构进行成像。

4. 初始结果

SISSLE实验的初步结果显示,所获取的高时间和空间分辨率DAS数据具备进行断层成像、地震重定位、海岸运输与气象信号分析等多种研究的潜力。数据处理的关键第一步是DAS通道的空间定位(地理定位),研究团队采用两种方法:一种是沿光纤进行130次重锤敲击测试,用GPS标记位置后,进行通道插值;另一种是通过安装GPS设备的车辆沿光纤线路行驶并记录位置,从而确定通道位置——即通过跟踪位置已知的移动主动源(即有GPS跟踪的车辆)来获取每个通道的位置。

哈斯特地区的地震发生在较小的方位角范围内,导致光纤振幅不均匀。为识别与地面耦合较差的通道,研究利用长时段交通噪声和噪声互相关函数进行通道筛选,以排除信号微弱的环路或维修井位置。与桥梁等空中悬挂段相关的通道反而因震动放大,表现出较高信号振幅,可被用于确定沿光纤的物理距离。同时,交通信号可被用来进行地表浅层成像,或通过机器学习方法将其清除。研究团队还计划结合DAS与地震仪(包括GeoNet和SALSA提供的地震数据)检测区域地震,并分析风暴信号所反映的降雨、河流和海岸过程。

图4 用于推导光缆几何形状的敲击测试位置

整体而言,SISSLE实验展示了暗光纤在高分辨率地震观测中的巨大潜力,其DAS数据集分两个阶段,采集了近5个月,并由阿尔卑斯断层附近的节点地震仪阵列进行了数据补充。这些数据为研究阿尔卑斯断层(澳大利亚板块和太平洋板块之间的边界)及其周围环境的内部结构提供了前所未有的机会,亦为地震过程、地球成像及环境监测等提供了宝贵资源。

来源:Miller M S, Townend J, Lai V H. The South Island Seismology at the Speed of Light Experiment (SISSLE): distributed acoustic sensing across and along the Alpine Fault, South Westland, New Zealand. Seismological Research Letters, 2025, 96(3): 2065-2078.

使用机器学习预测增强型地热系统中的诱发地震活动:挑战与机遇

诱发地震活动对增强型地热系统(EGS)的安全和可持续运行构成了重大挑战。来自德国的多名学者探索了机器学习(ML)在预测诱发地震事件累积地震矩(cumulative seismic moment,CSM)中的应用,以评估储层在流体注入后的稳定性。该研究利用来自库珀盆地(澳大利亚)、赫尔辛基地热项目St1(芬兰)以及受控实验室注入实验的数据,评估了将地震目录和操作特征与各种框架相结合的机器学习模型。结果表明,在库珀盆地等复杂的地震环境和实验室案例中,特征丰富的模型优于简单的模型,因为地震相互作用和断层重新活动会促进新的地震活动。然而,在像赫尔辛基St1这类事件聚集程度较低的场景中,额外的特征带来的预测效果有限。虽然机器学习模型前景光明,但一些挑战阻碍了预测的可靠性,包括运营井数据匮乏、CSM的外推需求以及大型地震事件中CSM的突然增加。增强模型鲁棒性需要增强合成数据和改进特征选择,以捕捉多样化的储层动态。这些改善可能使更准确的诱发地震事件的近实时预测成为可能,为降低与地震风险相关的运营决策提供信息,同时最大限度地提高能源开采效率,从而为机器学习在可再生能源开发和管理中的更广泛应用开辟道路。相关研究成果发表在2025年6月的Geophysical Journal International。

增强型地热系统(EGS)通过水力压裂技术在低渗透岩层中构建流体通道,从约4 km深的地下提取高温热能。然而,这种技术常伴随小规模地震,个别较大地震可能引发建筑损坏,甚至人员伤亡,从而影响公众接受度。例如,瑞士巴塞尔地热项目因诱发超过1万次地震(最大震级3.4级)被迫终止。

减轻EGS项目中的诱发地震对于确保安全高效的地热能开采至关重要。有学者成功在芬兰赫尔辛基的EGS项目中应用了“自适应注入”策略,将震级控制在安全范围内。有研究还指出,仅靠单一地震参数和注入数据难以全面掌握地下动态,需结合更多指标,如b值变化、注入效率、震源机制等。此外,机器学习技术正被引入EGS地震预警系统,用于数据处理和风险预测,其中特别关注注入深度与地震活动的关系。综合来看,确保EGS安全运行需要多参数实时监测与先进预测模型的结合。

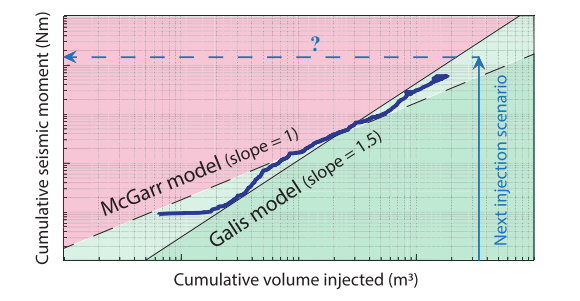

图1 CSM与累积注入体积(CVI)的关系示意图,以对数刻度显示矩的变化趋势

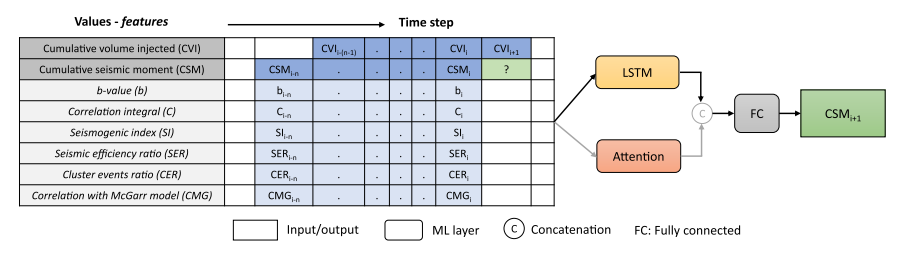

研究人员利用机器学习预测累积地震矩,使用了来自一个实验室实验和两个受控储层案例(澳大利亚库珀盆地和芬兰赫尔辛基地热项目St1)的地震活动性目录和流体注入数据,并比较了长短期网络(LSTM)、长短期网络+全连接层+注意力机制(LSTM+Att+FC)和长短期网络+全连接层+注意力机制+Feat(LSTM+Att+FC+Feat,Feat指目录/操作特征)三种机器学习模型的预测性能。

在具体过程中,研究将注入体积与地震目录中的多种地震特征作为输入,预测未来时间步长内的CSM,并通过与理论模型对比,判断储层是否进入不稳定阶段。除了两个主要输入(CSM和CVI)之外,还使用了目录/操作特征(图2),为机器学习模型引入了更多的与储层特征相关的信息。

图2 构建三个独立模型时使用的输入、输出和机器学习层

结果表明,在库珀盆地项目和实验室实验中,添加地震特征可以改善预测结果。然而,在赫尔辛基St1项目中,无论采用何种技术,向输入数据添加特征都不会改善预测结果。这可能归因于以下原因:首先,St1地震活动没有表现出明显的聚集性和地震相互作用,表明其对注入操作是被动响应。相反,对于库珀盆地和类似实验数据,大量具有低b值的聚集性地震活动可能表明,断层系统内的流体注入使机械不稳定性增加。其次,St1地震活动激活了广泛的分布式裂缝网络,没有明显的断裂证据。不同的是,在库珀盆地和实验室实验中,震源云(hypocentre cloud)都沿平面断层带分布。这种结构差异会强烈影响流体注入时储层的地震响应,这也反映在所研究案例的地震学特征的不同变化中。

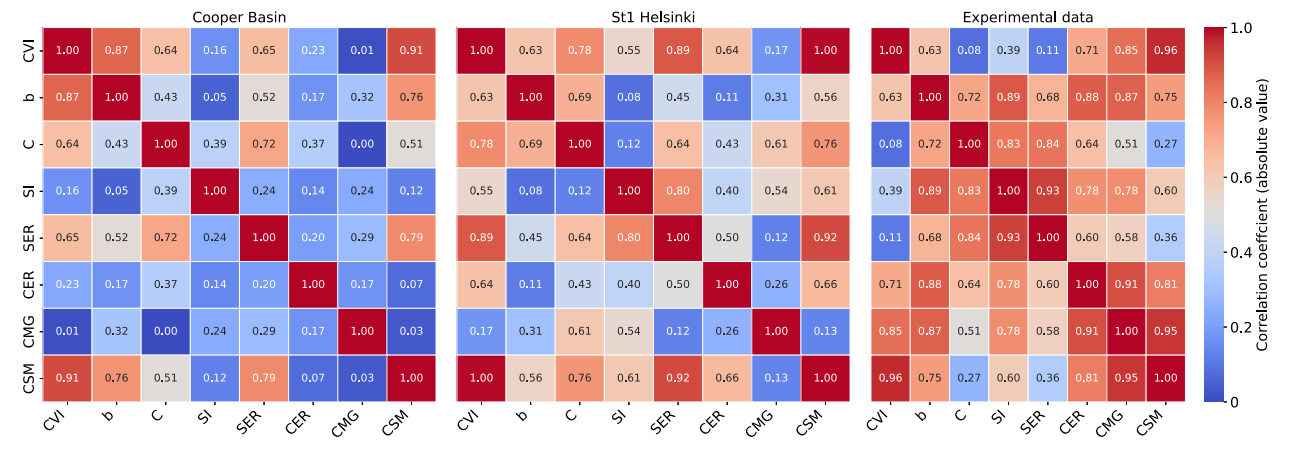

对每种情况下输入特征的相关系数分析表明,在赫尔辛基St1中,CSM与CVI表现出完美的相关性,但对于其他两个案例研究,相关性相对较低。尽管对于库珀盆地和实验室实验,CSM和CVI的线性相关性相对较高,但CSM的突变(由于相对较大的事件)无法仅用CVI来解释——这就是为什么在这些情况下,机器学习模型需要利用其他特征来填补这些空白,而计算出的特征重要性也支持了这一点。只有在St1案例中,即使通过添加特征,模型也会增加CVI的重要性(尽管会尝试使用其他特征)。在另外两种情况下,CSM重要性的降低被其他特征所补偿,CVI重要性与其他模型(比如LSTM+Att+FC)相似。

图3 每个案例研究的所有输入(目录/操作特征)之间的相关系数

库珀盆地和实验案例的特征重要性分析表明(图4),地震效率比(seismic efficiency ratio,SER,释放的弹性应变能与理论总地震矩的比值)、与McGarr模型的相关性(correlation with McGarr model,CMG)和孕震指数(seismogenic index,SI)是最重要的特征。在库珀盆地案例中,SER是最佳特征,与CSM表现出最高的相关性,并且在大地震发生前降低。CMG是实验数据中最重要的特征,在实验中与CSM表现出较高的相关性,这也有助于机器学习模型通过CVI增强对CSM的预测(即使观测到的CSM没有增加)。在任何情况下,SI与CSM的相关性都不高,尽管机器学习模型仍然使用其信息来预测输出。

应用机器学习模型进行EGS大震预测时,存在一些限制,主要限制在于训练数据。由于该研究仅限于一口作业井的数据,因此除非获得涵盖所有可能情况的足够数据,否则无法训练机器学习模型(比如,在该研究中仅使用了30~40天的数据来训练模型)。同时,训练数据中缺乏足够的偏离稳定阶段的间隔是另一个限制点。也就是说,训练数据中应该存在一些偏差,以帮助模型学习这种预测的逻辑。克服这一限制的潜在解决方案可能是通过数值模拟进行数据增强。通过假设每个ESG存在不同的地下可能性,数值模拟可以生成多种注入场景,并编制后续的地震活动性目录。一些特定特征也可以通过数值模拟(例如数字孪生)来实现。

图4 使用三种不同的模型预测澳大利亚库珀盆地未来30分钟的CSM释放:LSTM(蓝色)、LSTM+Att+FC(橙色)和LSTM+Att+FC+Feat(绿色)。(a)CSM随CVI的时间演变;(b)a中的阴影矩形区的放大;(c)CSM随时间的变化;(d)c中阴影矩形区的放大;(e–f)训练和测试阶段的特征随时间的变化;(g)每个模型中各个特征的重要性权重;(h)输入时间序列中时间步长的重要性

另一个限制因素是数据范围。由于输出值的累积特性,机器学习模型需要推断下一个CSM,这对于大多数机器学习算法来说都很容易出错。然而,基于该研究中的问题,可以粗略估计未来的最大值。利用该值,可以根据理论模型预测最终的CSM。随后,这些最终值定义了整个变量的范围,并允许对数据进行标准化。考虑到CSM的斜率随CVI递增,这种策略使人们能够在测试步骤中预测新的输出。

如果适当考虑上述限制,在实际作业井中实施该研究中的方法将相当简单。在每个时间步长(每30分钟),从作业单元获取目录和注入速率,计算输入特征,重新获得训练数据,并对机器学习模型进行微调或重新训练。该研究中,新模型的训练时间大约为几分钟,与时间步长(30分钟)相比相对较短。除了所有操作数据外,下一步的CSM估算结果还为现场运营决策者提供了宝贵的附加信息,有助于调整流体注入计划。

来源:Karimpouli S, Kwiatek G, Martínez-Garzón P, et al. Forecasting induced seismicity in enhanced geothermal systems using machine learning: challenges and opportunities. Geophysical Journal International, 2025, 242(2): ggaf155.

钻孔观测到南海海沟大逆冲断层上的迁移性浅层慢滑

俯冲带在海域的应变积累和释放模式与浅层同震滑移和海啸形成的可能性直接相关,但这些模式仍不明确。来自美国和新西兰的多名学者研究了钻孔观测捕捉到的南海海槽大型逆冲构造上的迁移性浅层慢滑。研究人员具体分析了日本本州南海俯冲带三个海上钻孔观测站记录的地层孔隙压力,以捕捉沿板块边界最外缘的两次慢滑事件(SSE)随时间的详细滑移历史。结果发现,滑移始于距海沟约30 km的陆地方向,以每天1~2 km的速度向海沟迁移,直至距离海沟几公里以内,甚至可能穿过海沟,同时伴随震颤和/或甚低频地震的发生和迁移。SSE震源区位于孔隙流体压力高、应力低的区域,这为浅层慢地震与这些因素的关联提供了清晰的观测证据。相关研究成果发表在2025年6月的Science。

日本本州南部外海的南海海沟是全球观测最密集的俯冲带之一,存在多种滑移行为,包括大地震、深层和浅层的低频地震(LFE)和甚低频地震(VLFE)、震颤和慢滑事件(SSE)。SSE指的是能量释放极慢、不产生明显地震波的断层滑移,通常持续数天至数周。尽管SSE与大震之间的关系尚不明确,但近年来的研究表明,SSE可能由邻近地震触发,或在大震前作为前兆出现。

由于SSE发生在海域且滑移量小,传统陆基GPS难以精确定位,而基于海底钻孔的实时观测系统(如DONET,即密集型地震和海啸海底观测网络)为深入揭示SSE机制提供了关键数据支撑。先前的研究为SSE的发生提供了明确的证据,但关于这些事件的位置、演变和滑移量仍然存在悬而未决的问题。

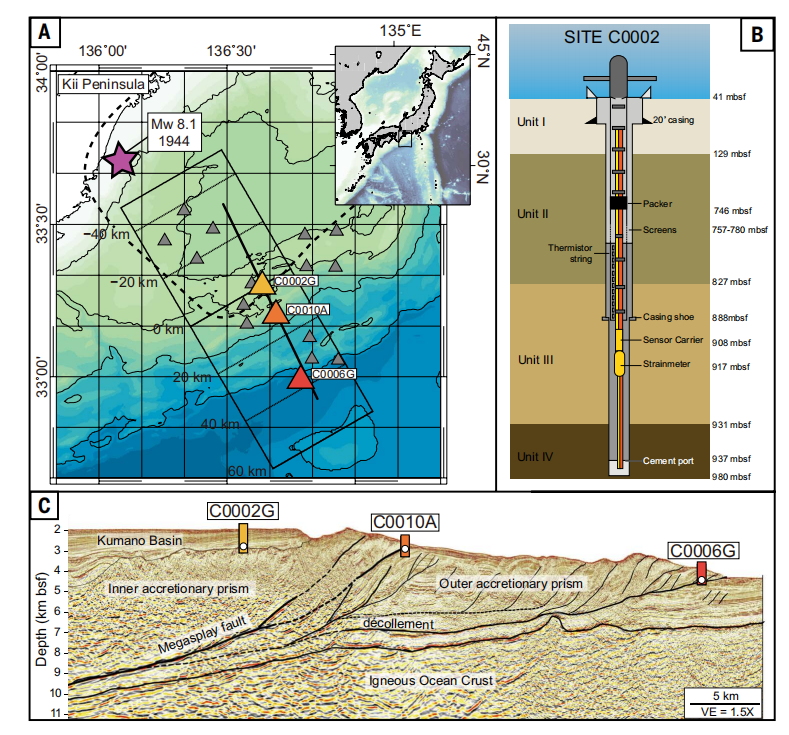

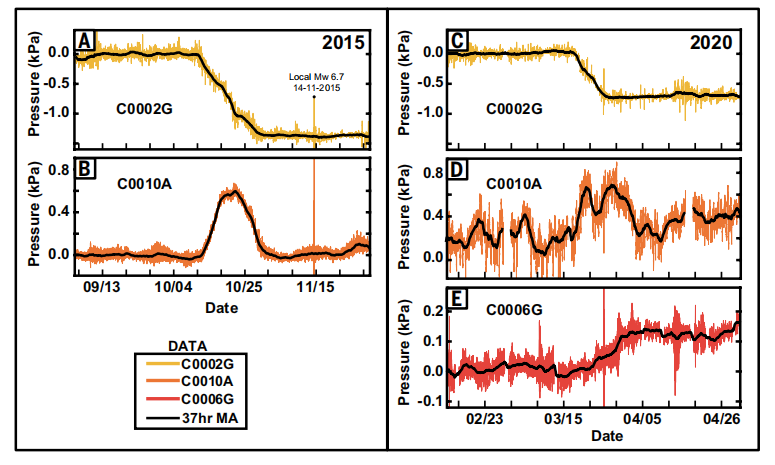

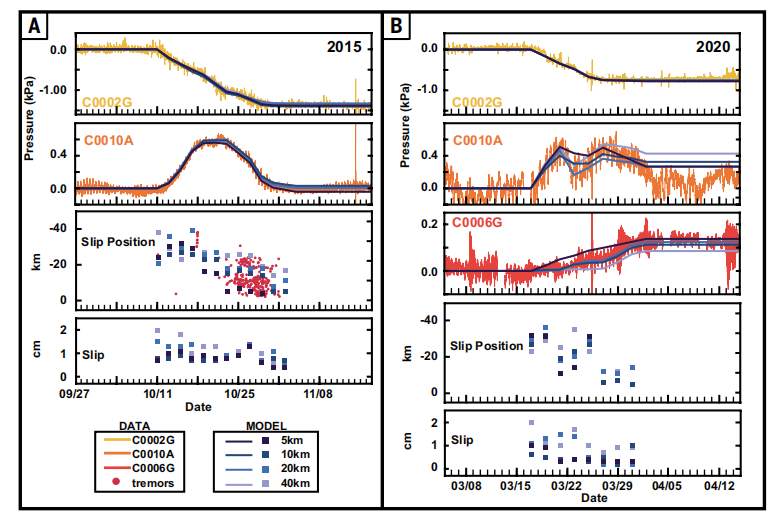

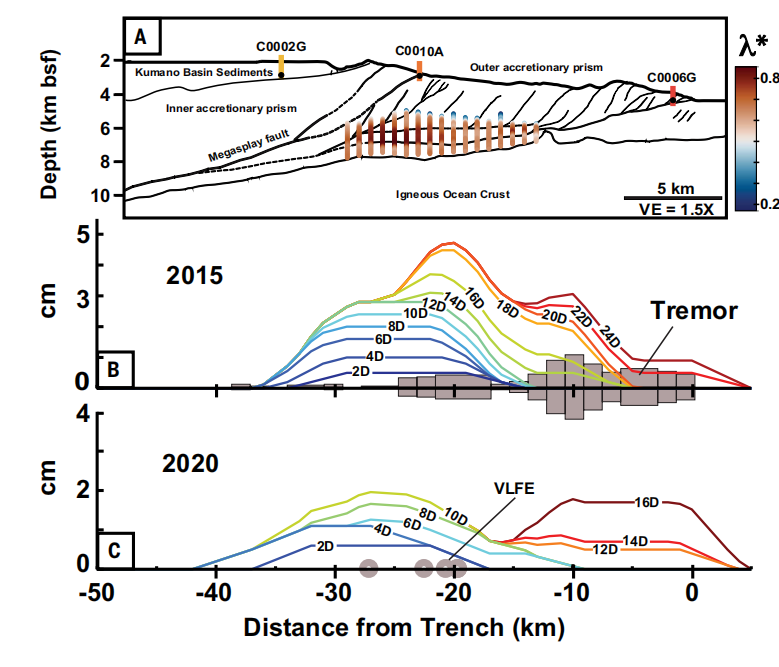

研究人员分析了两个先前发现的SSE的孔隙压力瞬变,一次SSE发生在2015年10月,另一次SSE发生在2020年3月至5月。研究团队依托IODP(国际大洋发现计划)设置于南海海槽的C0002G钻孔以及C0010A、C0006G钻孔中的各种传感器,获得了高分辨率的地下应变等数据。通过分析这些数据,识别出慢滑移事件的起止时间、持续时长和空间迁移特征,并结合有限元数值模拟,推断了滑移带的位置及滑移量。

1. 浅层SSE的滑移迁移

研究结果表明,2015年和2020年两次SSE的滑移质心均呈现向海沟方向迁移的趋势,并且这一迁移趋势具有较强的稳健性。日滑移速率在两个事件中相似,并随着靠近海沟而减小。两次事件的累积滑移模式也相似,大部分滑移发生在距海沟10~30 km处。所有建模方案中,最佳拟合的滑移分布在海底产生的垂直位移均很小,远低于海底压力计(APG)在海洋背景噪声中所需的约1 cm的检测阈值,因此这类事件难以通过APG记录分辨。

图1 南海俯冲带和钻孔观测站位置。(A)研究区地图,包括1944年东南海地震的震中和同震滑移区、钻孔观测站和DONET海底传感器;(B)C0002G钻孔示意图;(C)地震剖面

2015年SSE滑移质心的迁移轨迹与一系列板块界面上的震颤群(tremor swarm)高度同步,虽然2020年SSE未伴随明显的震颤活动,但有5个甚低频地震(VLFE)在时间与空间上与其滑移过程相吻合。两次SSE的迁移速率与区域内VLFE和震颤向海沟方向的迁移速度相当,尽管它们略慢于2004年、2009年和2020年在该地区观测到的大震群中的慢地震沿走向的迁移速率。固定滑移模型的稳健性得到了具有固定线性迁移和固定滑移的端元场景支持。这些模型的变体也能得到合理的滑移演化过程,与该研究优化模型的结果接近,但拟合精度略低。当模型不允许滑移迁移时(位置固定),拟合效果显著变差。

研究利用C0006G钻孔的高灵敏度孔隙压力记录,对靠近海沟浅层(深度<2 km、距海沟<5 km)的断层滑移上限进行了明确定义。分析表明,该区域的滑移量上限约为1 cm,若滑移超过此值,将引起远大于实测值的压力变化。这种高灵敏度更普遍地表明,最靠近海沟的监测站对巨型逆断层最上部的滑移提供了重要而有力的限制。类似地,研究还排除从距海沟约40 km的板块界面延伸出的巨型断裂带发生重大滑移的可能,因为该区域的滑移也会在C0010A站点引发超过实测范围的孔隙压力响应。

最后,通过不同滑移区段(patch)的宽度建模发现,无论区段尺寸如何,SSE滑移迁移的模式和速率基本不变,且结果与其他海沟地区基于稀疏海底测量的研究保持一致。尽管钻孔站点数量有限,无法完全排除更复杂的滑移几何形态,但研究人员所采用的二维模型合理捕捉了滑移的主要特征。伴随SSE发生的震颤、LFE和VLFE等均集中在与钻探剖面相近的区域,并呈上倾迁移趋势。这进一步支持了以下认识,即重复出现的SSE主要分布在与钻探横断面一致的纪伊半岛外海走廊沿线。

图2 SSE应变响应的压力记录。(A)和(B)针对2015年SSE,去除海洋潮汐载荷信号和仪器漂移趋势后的压力记录;(C、D、E):2020年SSE,位于钻孔C0002G(C)、C0010A(D)和C0006G(E)的压力记录

2. 对SSE过程、巨型逆冲断层滑移和耦合的影响

分析结果表明,2015年和2020年两次浅部SSE的滑移质心在2至3周内系统性地向海沟方向迁移,表明钻孔先后处于事件造成的压缩区和拉张区。要解释这种模式,滑移的迁移是必要条件。简化模型(固定滑移或固定迁移)的结果均略逊于滑移与迁移均可变的优化模型。固定滑移位置的模型拟合效果明显较差,进一步支持滑移迁移的结论。2015年SSE期间沿断层同时发生的震颤群和2020年SSE期间同时发生的甚低频地震进一步证实了这一认识。震颤与SSE滑移同时发生,研究推测,这种震颤可能在应力最高的滑动区段前缘成核,之后随着慢滑的推进而向海沟方向发展。尽管两次SSE表现出相似的滑移模式,但在2020年SSE中并未观测到震颤群。

震颤仅出现在南海海槽某些特定区域,暗示其生成与断层粗糙度、几何形态及弹性模量(如流体含量)等断层物性相关。一个重要推论是,SSE驱动震颤,而非震颤驱动SSE,这与以往研究中SSE的地震矩远大于震颤(相差达三个数量级)的结果一致。

图3 SSE滑移的时空演化。(A)和(B)分别为2015年和2020年SSE的最佳拟合优化。A中的上两个子图和B中的上三个子图是针对滑移区段宽度的不同假设获得的孔隙压力的最佳拟合,A和B中的下两个子图是每个2天窗口的最佳拟合滑移位置和滑移量

两次SSE的起始与最大滑移位于距海沟10~30 km的范围,该区域具有低P波速度和孔隙流体压力过高的地震地质特征。研究人员提供了更为精确的滑移分布约束,直接表明了慢滑移与高孔隙流体压力、低总应力和低差应力之间的明确关系。这支持一个被理论与数值模拟广泛讨论的观点,即高流体压力促使慢震现象(包括SSE)发生,并导致断层耦合度降低。

这两次SSE的位置和滑移分布以及对重复出现的SSE的观测表明,板块边界最浅段且向海沟延伸的区域——8级大震震间闭锁区的上倾段,具备积累并周期性释放应变能的能力。研究获得的一个重要推论是:俯冲断层的滑移与锁定行为主要受其局部摩擦和流变特性控制,其表观耦合度并非仅由下方闭锁区的应力阴影造成。这对大地测量模型和海域应变积累机制的理解以及浅源地震危险性评估具有重要意义。

图4 累积SSE滑移分布。(A)图1C的地震解释,显示了通过压缩波速量化的孔隙压力升高的区域;(B)和(C)分别为2015年和2020年SSE的滑移分布变化

来源:Edgington J R, Saffer D M, Williams C A. Migrating shallow slow slip on the Nankai Trough megathrust captured by borehole observatories. Science, 2025, 388(6754): 1396-1400.

主送:中国地震局领导

编发:中国地震局地震预测研究所