地震预测重点实验室

中国地震局地震预测重点实验室于2011年12月批准成立,按照中国地震局重点实验室建设要求,重点实验室整合地震预测研究所优势科研力量,围绕最大限度解决地震预测基础科学问题的根本宗旨,瞄准国际地震科学技术前沿领域,开展高水平的地震预测科学研究,聚集和培养优秀科技人才,坚持突出特色,实行“开放、流动、联合、竞争”运行机制,发挥地震预测科学研究在防震减灾中的基础和关键作用。

一、研究目标

地震预测重点实验室旨在通过立体观测和实验获取孕震过程的多学科参数、研究地震前兆机理,发展我国大陆强震预测理论、模型和方法,开展地震数值预测的模拟实验,推动由经验预测向数值预测发展,达到减轻地震灾害的目的。

2018-2020年,在提高地震预测科技水平总体目标的基础上,为完成解剖地震、地震预测科学实验场等科学任务,通过重点实验室平台建设,提高研究地震孕育发展过程的技术能力,发展物理和数值的地震预测方法。

二、研究内容

自2018年起,地震预测重点实验室在原“地震数值预测研究单元”和“地震前兆研究单元”基础上,新成立“实验室基础平台与技术推进研究单元”。主要研究内容包括:

1.地震数值预测研究

基于地震构造野外调查系统、地震活动性参数分析系统,探索潜在震源识别及危险性判定技术。基于数字地震观测技术和数字地震学的新进展,开展针对监测孕震过程和深部结构的观测试验,综合分析天然地震、人工震源和背景噪声的观测数据,利用地面与地下观测技术,开展与孕震过程相关的断层活动、介质物性、深部构造、震源参数、应力及其动态变化过程的研究,为探索强震数值预测模型构建地壳上地幔结构、介质物性参数等提供基础支持。

依托空间对地观测技术发展,开展GNSS等技术及与地面大地测量动态数据融合的地壳形变场、重力场等研究,利用重力与GPS、水准观测数据联合反演强震孕育发生过程深部物质密度变化,加强遥感技术获取地震构造与地壳形变场,从多技术多尺度的动态场研究强震孕育发生的地壳变形过程,为构建地震动力学综合模型提供地壳形变动态约束。

根据地质构造及孕震环境的研究结果,选择典型构造建立区域动力学模型。利用高性能计算技术,以孕震区介质变化、地表变形过程、前兆观测结果等动态资料为约束条件,通过模型优化和观测数据补充逐步逼近真实强震孕育及其演化过程,研究强震活动动力学过程、孕震构造与多学科动态观测相结合的地震数值预测方法,推进地震数值预测方法研究,探索动力地震预测和物理预测研究。

2.地震前兆机理研究

研究地球内部温压条件下岩石(孕震介质)的物理化学演化特征、前兆性地震活动的物理机制和地震电磁异常形成机理,探索各种地球物理与地球化学前兆形成机理及其相互关系,发展地震前兆判识方法和地震预测新方法,推进地震经验预测研究和前兆机理理论认识。

3.实验室基础平台与技术推进研究

该研究单元由三个研究小组构成,推进三方面研究。

(1)三维地震构造模型研究

在现有野外探测系统和遥感、数据库软件基础上,对地质、地球物理、形变等基础数据分析整理,结合地形地貌数据和地震活动数据,建立区域三维地震构造模型数据库、数据管理系统和演示系统。

(2)地震动态观测研究

整合现有地震、GPS等野外观测设备,形成区域和大震震后综合观测能力。选择地震危险区、典型构造区以及震后地震活动区开展地震、形变等多手段观测,获得地震过程的基础数据,为地震过程认识和发现提供基础;开展新技术手段观测实验,为识别介质、应力等变化提供观测技术。

(3)物理及数值预测模型研究

形变和地震动力学等相关学科发展了大量基于力学的地震孕震和地壳变形模型,地震危险性分析近些年也发展了多种数学和数值预测模型。通过对这些模型的总结发展,建立不同类型地震构造的孕震模型及区域地震预测的数值模型,在震例研究和区域地震预测实验中发挥作用。

三、人才队伍建设

重点实验室总共145人,固定人员81人,外聘专家15人,学生61人。

(一)学术委员会

主 任:石耀霖

常务副主任:任金卫

副主任:吴忠良 张晓东 高 原

委 员:石耀霖 任金卫 吴忠良 张晓东 高 原

孙文科 黄清华 周仕勇 张 怀 蒋长胜

刘启元 何昌荣 陈 虹 张永仙 田勤俭

(二)实验室人员和研究单元设置

主 任:田勤俭

副主任:孟国杰 李 营

秘 书:米素婷

1.地震数值预测研究单元

负责人:邵志刚

(1)地震构造研究组

组 长:田勤俭

(2)地震学研究组

组 长:高 原

(3)地震变形研究组

组 长:孟国杰

(4)地震数值预测方法研究组

组 长:邵志刚

2.地震前兆研究单元

负责人:李 营

(1)岩石物理流体地球化学研究组

组 长:李 营

(2)地震电磁研究组

组 长:张学民

3.实验室基础平台与技术推进研究单元

(1)遥感与地震构造组

组长:王晓青 副组长:陈立泽、王林

成员:构造室,灾害室

(2)地震动态监测组

组长:王伟君 副组长:魏文新

组员:石玉涛,苏小宁、邹震宇等

(3)模型模拟组

组长:邵志刚 副组长:王辉、傅广裕

组员:金红林、程旭、刘月、洪顺英等

四.实验室基础平台建设

实验室基础平台主要有遥感与构造、地震动态监测方面、地下流体等领域观测分析系统。

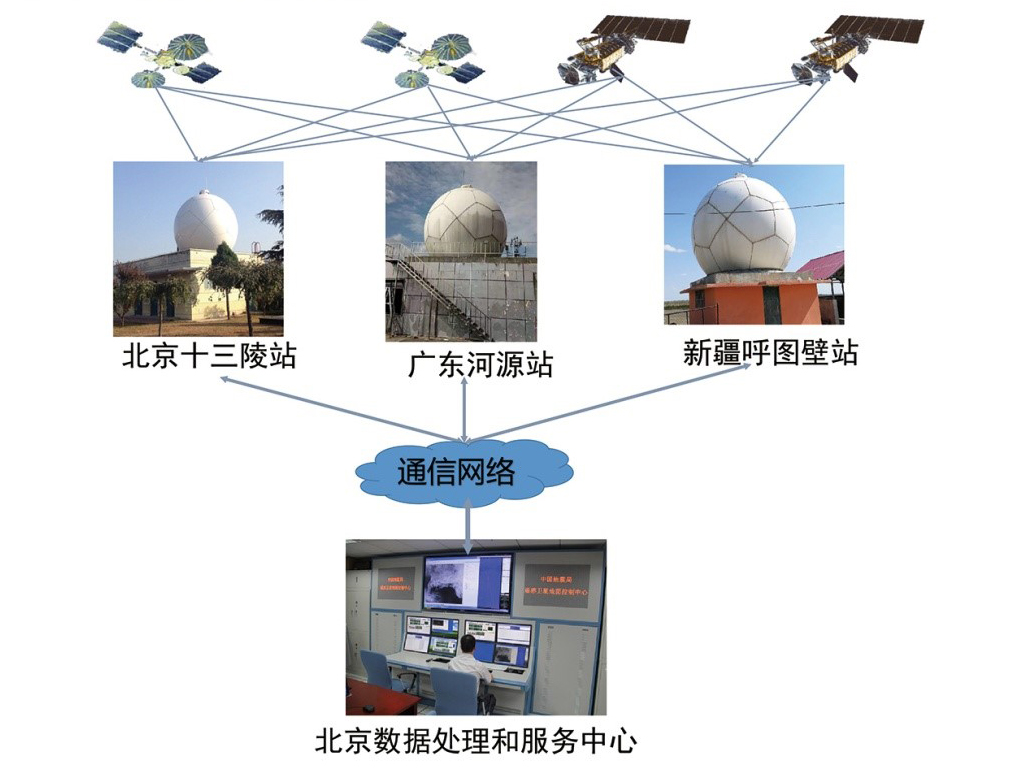

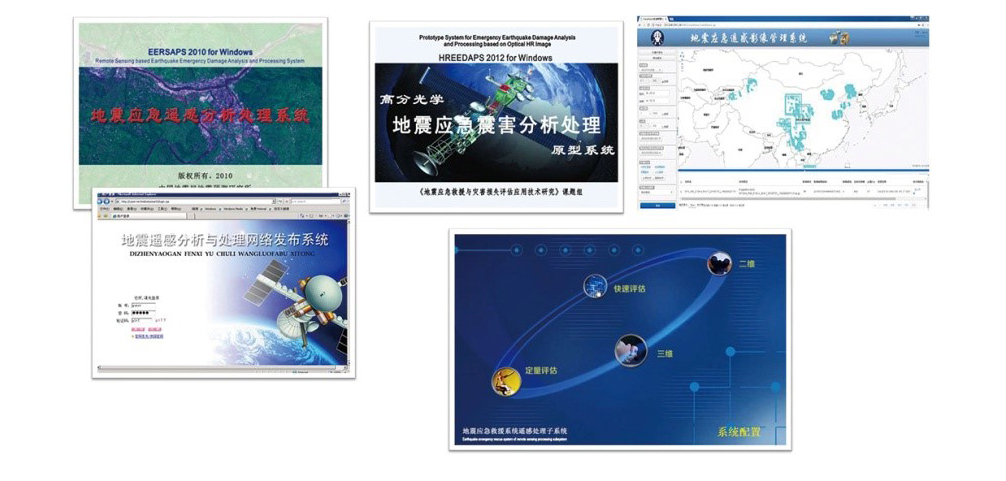

(一)遥感与构造观测分析系统

1.低空无人机航测系统

2.遥感地震灾情地面接收系统

3.地震灾情遥感分析处理系统

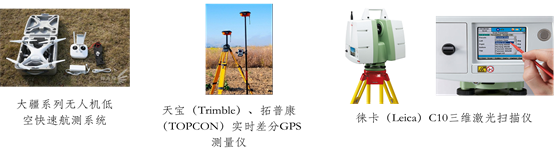

4.高精度地形地貌测量系统

实验室拥有无人机、差分GPS、3D激光扫描仪等设备,组成了高精度地形地貌测量系统,实现了近地表大范围地形数据的快速测量与获取,为构造变形分析、断错位移测量等提供了主要的数据基础。

5.活动构造浅层物探系统

实验室拥有地质雷达、浅层地震仪、瞬变电磁仪、电法仪等测量工具,主要用于获取活动构造的浅层影像资料,这些影像资料作为活动断层占卜位置的确定机器浅层构造几何形态、尺度、样式等方面分析的数据基础。

6.地表与深部资料综合数据库系统

通过将地表测量得到的地形数据、地貌变形数据、DEM数据,遥感数据与深部的各种地球物理剖面资料、波速自老、小震精定位资料等统一录入一个综合的数据库之中,通过综合数据可的3D显示、分析等手段进行构造模型的建立。

(二)地震监测观测分析系统

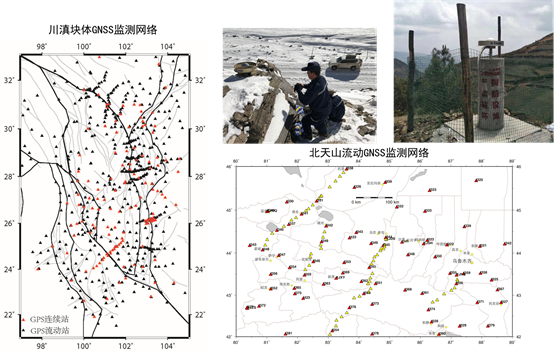

1.全球导航卫星系统接收系统及观测区域

Global Navigation Satellite System (GNSS)接收设备通过接收 GPS, GLONASS, Galileo和北斗等导航卫星信号,进行高精度地壳形变 测量。科研人员利用这些设备成功地监测到了2013年芦山7.0级和2014年鲁甸6.5级地震前后的变形特征。

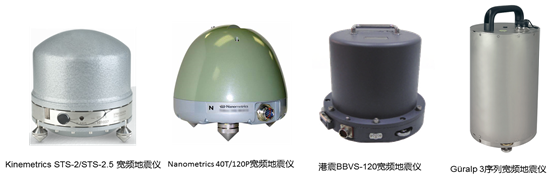

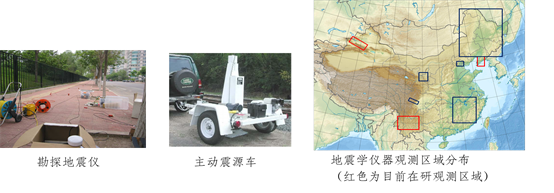

2.地震观测系统及观测区域

地震观测系统拥有多种地震仪和主动震源车等。地震仪接收地下介质传播的地震波。主动震源车可人工可控激发地震波。利用地震波可以反演出地震的震源特征、地下介质结构以及其动态变化特征。

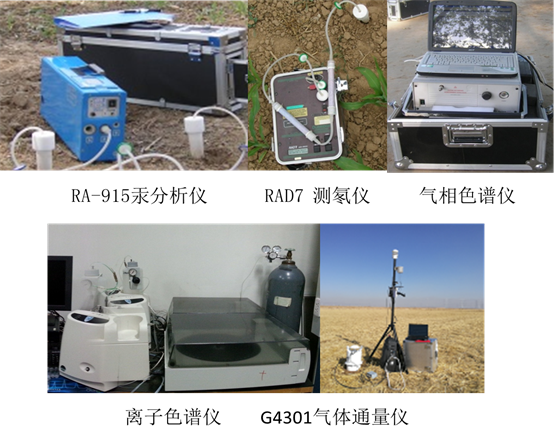

3.岩石物理流体地球化学观测系统

观测仪器和设备

多尺度理论计算软件